托举活动

青年人才成长故事之王家昌 ——“青托”助力下的水稻研究探索者

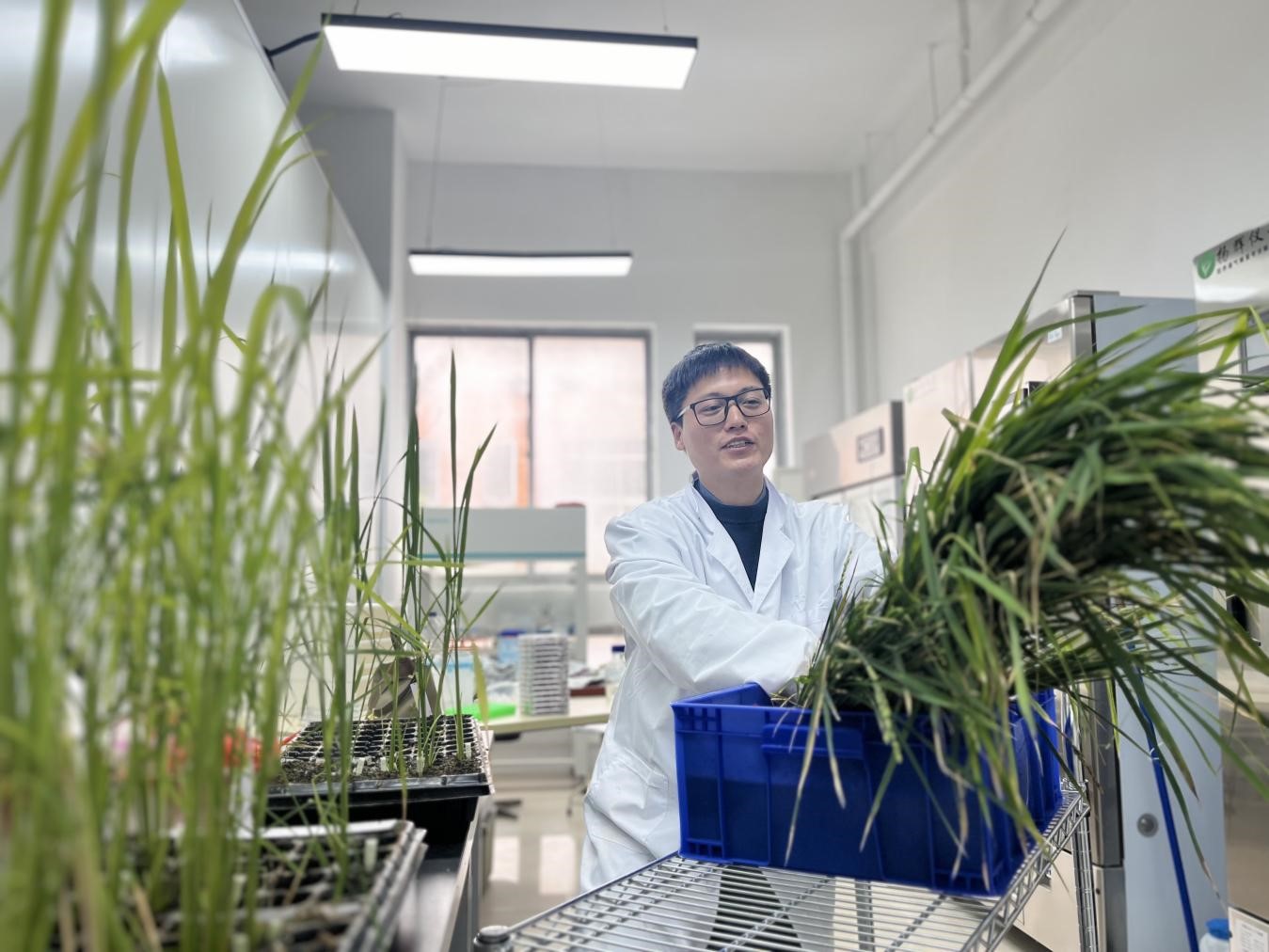

2021年,时年31岁的青年科研人员王家昌获得中国科协青年人才托举工程项目的支持,开启了他系统性的水稻抗逆机制研究。4年间,他扎根实验室与田间地头,在项目支持下逐步建立起自己的研究方向,为回答水稻研究基础科学问题贡献了自己的智慧力量。

一、平台支撑:科研能力的系统提升

在“青托”项目资助下,王家昌得以专注于水稻逆境响应机制研究。项目提供的学术交流机会,使其研究团队与国内多个优势单位建立起稳定合作关系。通过定期举办的学术交流活动,他不仅获得领域内专家的针对性指导,更在跨学科交流中拓宽了研究视野。

研究初期,团队观察到钙离子通道在水稻低温胁迫下的关键作用。经过两年系统实验,初步明确了蛋白激酶与钙离子通道的互作关系。相关成果发表在植物学领域专业期刊Molecular Plant,为后续研究奠定了基础。

二、聚焦抗病:三个方向的持续探索

水稻抗病种质设计:他领导的苏州大学水稻研究团队聚焦于太湖流域水稻种质抗病遗传改良。针对全球水稻种质资源开展研究,筛选适合太湖流域的抗病新基因。目前已经鉴定到两个新的抗病基因,并已在生产品种中进行育种应用价值评估。

新型纳米农药开发:当前国内外纳米农业正处于蓬勃发展阶段,开发环境友好的纳米农药对于保障国家粮食安全也非常重要。与苏州大学生物材料领域的专家开展广泛合作后,目前已经设计出一种新型生物材料可以在环保、低成本的前提下帮助水稻抵御病害。

水稻医学利用探索:团队隶属的苏州医学院具有丰富的医学资源,为进一步探索水稻在医学方面的利用价值。团队与苏州大学附属第一医院、南京工业大学等单位开展合作,计划利用水稻胚乳作为生物反应器合成高价值的医用蛋白。目前已经完成前期的平台搭建工作。

三、多维成长:从研究者到育人者的转变

项目执行期间,王家昌逐步承担起人才培养责任。作为合作导师指导1名博士后完成国家自然科学基金青年项目申报,协助3名博士生开展田间试验设计。在苏州大学任教期间,承担《植物学》《基因组学》等本科教学任务,尝试将最新科研成果转化为教学案例,任教课程受到学生广泛好评,教师评分高达98.79分。

2023年启动的苏州大学水稻分子实验室筹建工作,是他面临的崭新挑战。从设备选型到功能区划,团队用一年时间建成160平方米的基础实验空间,包括分子实验区、组培室和小型人工气候箱群。在苏州市相城区农业部门支持下,在黄桥街道建立10亩试验田,主要进行地方品种资源筛选。

四、在地化研究:立足苏州的实践探索

结合苏州地区特点,研究团队开展系列特色工作:拜访本地多位资深育种专家,收集整理太湖流域传统品种信息;与苏大医学院合作开展稻米活性成分研究;定期走访吴江、常熟等地稻米加工企业,了解产业实际需求。这些实践为实验室研究提供了方向参考。

五、持续积累:研究体系的逐步完善

受“青托”项目资助以来,他先后获得国家级、省部级科研/人才项目资助近10项。在研的3项国家、省部级课题,聚焦不同逆境因子的交互影响。当前,团队正致力于构建环境因子与植物免疫相互作用的调控网络研究。近期启动的抗病种质筛选工作,已收集国内外种质资源305份。

对于“青托”项目的支持,王家昌认为最重要的是获得了宝贵的成长缓冲期:“项目给予的不仅是经费支持,更重要的是让青年科研人员能够心无旁骛地聚焦某个研究方向深耕,这种积累对于后续发展至关重要。”