礼赞 · 科学家精神

礼赞•科学家精神 | 荣廷昭

为贯彻中共中央办公厅、国务院办公厅印发的《关于进一步弘扬科学家精神加强作风和学风建设的意见》及习近平总书记在科学家座谈会上重要讲话精神,激励广大作物科学家和科技工作者大力弘扬科学家精神,不断向科学技术广度和深度进军,中国作物学会微信公众平台特推出“礼赞•科学家精神”系列,主要内容源自由本会编辑的《中国科学技术专家传略•农学编•作物卷》。

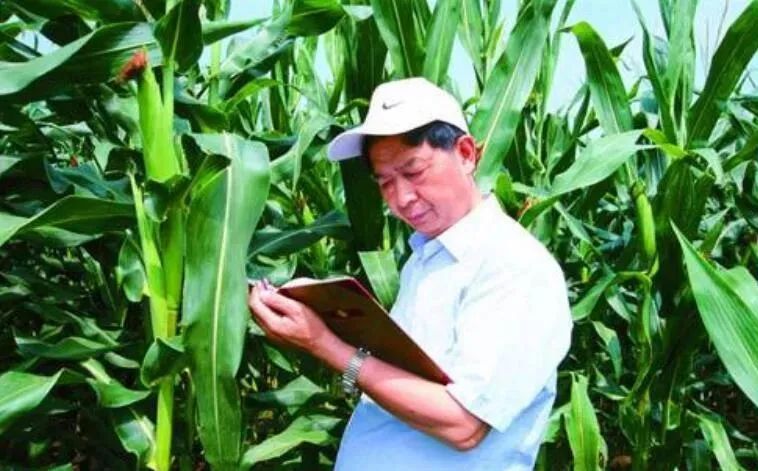

荣廷昭 荣廷昭,玉米遗传育种学家,中国工程院院士。对玉米数量性状遗传的理论及方法进行了较为系统的研究,设计并成功地实施了自交系、杂交种选育与群体遗传组成、群体改良同步进行的育种方法,开辟了西南地区玉米育种中利用热带种质的新途径。选育优良玉米自交系10余个、杂交种20余个,为我国玉米育种和生产做出了重要贡献。 荣廷昭,1936年1月5日出生于四川省璧山县(今属重庆市)一个普通农民家庭,一岁多时丧父,母亲和祖母日夜操劳仅能维持基本生计,为让他上学,姐姐当了童工。小学毕业后靠族人资助进入璧山县简易化工职业学校(后更名璧山农业职业学校)学习。在人民政府领导下,靠公费得以继续学习。1952年由于专业调整,他转到江津园艺学校,1953年毕业时被选送参加高考,并考取四川大学农学院农学专业。凄苦的童年铸就了他立志为农民和农村献身的决心,做梦也没想到能上大学让他倍感党的温暖,靠加倍的勤奋克服了职业中学基础差的困难。1954年加入中国共产党,1957年秋从四川农学院(1956年已独立建院)的毕业,留校任农学系助教。1962年玉米遗传育种及数量遗传学家杨允奎先生调任四川农学院院长之后,组建了数量遗传实验室(今玉米研究所前身)。跟随杨允奎先生,荣廷昭从此与数量遗传和玉米育种研究结下了不解之缘,他的玉米育种之路也由此起步。 “文化大革命”开始后,教学科研被迫中断。1972年,不愿虚度年华的荣廷昭和几位年轻同事重新将玉米育种研究工作开展起来。1975年,他们以四川农学院多营农场为基地,为四川省雅安地区举办杂交水稻和杂交玉米培训班。没想到这在1976年“批邓反击右倾翻案风”中被当作“资产阶级土围子”而横遭批判,更有甚者,1977年又对他继续“革”了“命”。他最感痛心的是失去了工作的权利,多年积累的研究材料和即将取得的成果也被剥夺。但是,他始终坚信为农业、为农民办实事、搞科研没有错。 党的十一届三中全会召开以后,拨乱反正的气氛让他感到身心解放。渴望工作的他,于1980年找到时任农学系副主任的李实贲,请求继续从事玉米遗传育种研究工作。知人善任的李实贲从自己承担的数量遗传研究项目下拨出一点经费供他和另两位同事使用。凭借忘我的工作精神,他们从收集原始材料开始,依靠一些再简单不过的工具,把玉米育种研究重新开展起来。 一、将数量遗传理论研究与玉米育种实践相结合,探索育种新方法 1984年,荣廷昭继高之仁先生接任了“数量遗传研究室”主任职务,相继主持了四川玉米育种攻关和四川省教育厅玉米育种及其基础理论研究课题,先后与法国尤斯迪卡、泰国正大公司等合作开展玉米花药培养与育种研究。他们注意将数量遗传的理论研究与玉米育种实践结合,对传统的数量遗传研究方法作了改进,并有所创新。 20世纪80年代初,他们总结提升了杨允奎先生等对数量遗传理论和方法研究的成果,与高之仁合著执笔写出了“试论杨允奎估算特殊配合力效应的简便方法”一文。当时遗传距离与产量杂种优势的关系是国内数量遗传学研究的热点,学术界存在一种观点,似乎遗传距离越大产量杂种优势就越高。然而荣廷昭根据他们的试验,指出遗传距离大小与计算方法、使用的材料和选择哪些作物性状为分类指标相关,且受遗传背景影响,与杂种优势和F1产量间形成多种形式的关系,遗传距离只能作为选择育种亲本的一个条件。 随着计算手段的迅速改进和新技术的引进,荣廷昭和同事们相继开展了光合生理性状和玉米分子生物学研究,应用RAPD、SSR和AFLP等分子标记方法,分析大量自交系,进行杂种优势类群的划分和分子标记辅助育种。他还把传统上仅对终结性状的基因效应和配合力分析,扩展到对玉米不同生长发育阶段全程分析。采用多生态环境同时选择,用增加种植密度、加大选择压等手段提高选择的准确性。 随着分子生物学的发展,有人认为数量遗传学过时了。但荣廷昭和同事们坚信数量遗传学虽不能在分子水平定量揭示某些遗传行为的本质,但它的思维方法及对某些遗传参数的估算,能提供相当丰富的信息来指导改良作物经济性状。他们把玉米数量性状遗传研究作为掌握玉米育种理论、制定合理的育种方案的依据,又用育种成效来检验其理论是否正确。他们还借用三重测交的遗传交配方式,提出了一种把玉米群体遗传组成研究、群体改良与自交系、杂交种选育同步进行的新方法。从1981年到1988年,他们相继选育出S37(苏37)、48-2等自交系,同时育成杂交种“合苏”(合二×苏37)单交、川农单交9号等优良杂交种。这一方法克服了传统的群体改良、自交系选育和杂交种组配分段进行耗时多、效率不高、准确性差等弊端,将一般需要8个以上生产周期才能完成的育种程序缩短到3、4个生产周期,大大提高了育种效率。得益于这一方法,他们每年都推出1~2个玉米新杂交种。 一、立足西南生态区玉米育种实际,选育优良自交系取得重大突破 20世纪80年代的四川,玉米育种工作徘徊不前,生产用的杂交种需要从北方调进。四川是一个生态条件复杂、耕作方式多样的省份,北方培育的玉米杂交种并不都适应当地生态条件。面对一片片减产甚至绝收的玉米田和农民痛苦的叹息,荣廷昭发誓一定要育出四川自己的杂交种。他和同事们认真总结分析了四川省乃至整个西南地区玉米育种的现状,认为关键问题是种质基础狭窄,缺少配合力强、制种产量高、抗谱广、适合本地特殊生态环境的自交系。 种质单一是制约玉米自交系选育的一大难题。荣廷昭和他的同事们根据育种目标,有计划、有针对性地选择材料进行杂交,再经过随机交配达到遗传平衡,合成新的用于选育自交系的育种用群体。这样合成的群体规模适度,并多次利用了基因重组的机会,容易形成聚合多个目标性状的优良个体,从中选择单株自交,其后代衰退慢、稳定快。玉米新自交系48-2就是这样选育出来的。 热带种质资源在温带玉米育种中颇受关注。在20世纪70年代多采用先合成温—热带种质群体再自交的育种途径,结果后代分离大,杂优类群混淆,选出的自交系难以组配出强优势组合。鉴于此,荣廷昭提出在地处亚热带的西南地区,特别是四川,直接从热带种质群体中培育自交系。他们从热带种质群体Suwan-1中选育出山区玉米育种用优良自交系S37(苏37),并且“高配合力、高产、高抗多种病害的玉米新自交系48-2和S37(苏37)”项目获得1996年国家技术发明二等奖。 对天然异花授粉的玉米来说,制种中去雄授粉颇费时日,而且成本高、纯度难以保证,培育雄性不育自交系是育种家追寻的共同目标。荣廷昭和同事们用玉米近缘材料与栽培玉米杂交和地理上的远距离品种间杂交等手段,培育出“类1”、“类2”和“G型”等新细胞质不育材料,并成功转育到48-2、478、5022等一系列自交系中,使川单系列多个杂交种实现了不育化制种。1994年起他们几次通过返回式卫星搭载育种材料,从中选育出一份新的单基因控制细胞核雄性不育新材料,以及早熟、矮秆新材料和优良自交系A318。 20世纪90年代以来,他们用生物工程技术对大量试验材料进行了高强度筛选,获得了玉米转基因优良受体自交系18-599。该自交系胚性愈伤组织发生率高,继代能力强,出苗和移栽成活率高,农艺性状优良,可直接组配出强优势组合,被国内许多单位引种作为转基因受体材料。2001年,“地方种质和美国玉米带种质‘三高’自交系21-ES和18-599、156选育研究”项目获四川省科技进步一等奖;2002年,“玉米新型雄性不育材料的创造、研究与应用”项目获四川省科技进步二等奖。 二、组配丰、抗兼优玉米杂交种,迅速推广,增产增收 荣廷昭深知,只有培育丰、抗兼优的杂交种才能应用到生产上转化为现时生产力。他和同事们从四川的生态条件和耕作方式出发,提出了选育玉米杂交种的技术路线,即以中等茎高、大中型果穗为目标性状,以抗病为首选条件,以增加种植密度来加大选择压力为育种手段,以制种产量高和制种操作简便为推广要素。此外,他们还在测定自交系配合力的同时就组配杂交组合,并取得了突破。他们用自选系48-2和外引系5003组配选育出川农单交9号,在四川玉米区试平丘中熟组中所有试验点都表现增产,平均增幅高达15.4%,很快就在四川全省(含今重庆市)得到推广,最高年种植面积占全省玉米种植面积的1/4左右,打破了四川玉米育种徘徊不前的局面,引起了强烈反响。该成果被列入国家重大科技成果推广计划,被评为“八五”全国十大农作物新品种,获国家重大“后补助”资助和四川省1996年度科技进步特等奖。 他们还创建了热带种质自交系与温带种质自交系杂交的新模式,把温、热带种质不同的优点直接组合在杂交一代种中。他们用从热带种质群体中选育出来的自交系S37为亲本,与温带种质自交系“合二”杂交,成功组配出新杂交种“合苏”单交种。此后四川省雅安地区(今雅安市)农科所采用这一杂交模式,以S37和温带自交系7922杂交,选育出雅玉2号等优良杂交种,荣获四川省1999年科技进步一等奖。贵州农学院也利用S37与温带自交系杂交,育成贵毕系列玉米杂交种。如今“温带种质自交系×热带种质自交系”的杂交模式已成为西南山区杂交玉米育种的一种基本模式。 然而,这些成绩并没有使荣廷昭满足。他知道随着人民生活水平的不断提高,必须培育产量更高、品质更好的杂交种。他带领他的研究团队又相继育成川单系列玉米杂交种近20个,其中川单13、川单14、川单15、川单16、川单21、川单23、川单25等优良杂交种被推荐为四川省主推品种,川单13和川单23获农业部新品种“后补助”资助。截至2003年,川单系列杂交玉米累计推广面积已超过333.3万公顷(5000万亩),新增玉米200多万吨(20多亿千克),为粮食增产、农民增收做出了宝贵的贡献。 三、“热爱是最好的精神动力” 曾有人问荣廷昭:“为什么您几十年历经风雨,仍如此钟情于事业?” 他回答道:“热爱是最好的精神动力”。他常说,只要心中还有对事业和对祖国的热爱以及对农民和农村的热爱,就什么都不能阻止他前进的步伐。 有人认为搞农业出成果容易,各种滋味只有圈内人知。搞玉米育种最苦的时候是做自交、杂交和最后的选择鉴定。顶烈日冒酷暑不说,还得在长满如刀似剑叶子的玉米林中穿来走去,脸上、手臂上不知要被划多少口子,再让汗水一浸,痛痒难忍;几十年如一日,没有星期天,没有节假日。为加速世代繁殖,荣廷昭在雅安收获种子后又赶到海南和云南去南繁,南繁收获后又赶回雅安种植,一年到头连轴转。为检验杂交组合的适应性和便于推广,他与省内外数十个地市农业部门、种子公司协作,为协作单位提供技术和材料进行试种、示范,不时还要去指导关键技术、察看田间生长情况,足迹踏遍了巴山蜀水。20世纪80年代和90年代初期,面对科研经费少、设备差的困难,荣廷昭和同事们不但没被吓倒,反而知难而上。他常对年轻朋友谈起体会:吃不得这份苦就搞不好玉米育种研究;即使再苦再累、烦恼再多,只要一看到玉米、一谈到玉米,心中就只有玉米了。 四、教书育人 甘为人梯 荣廷昭的教书生涯是从1961年教授《生物统计学》开始的。为教好书,他拼命地学英语、学高等数学,以弥补自己基础知识的不足。他的教学得法,颇受学生欢迎。20世纪80年代恢复招收硕士研究生后,他先是协助高之仁先生指导硕士生,继而与高先生联合招收硕士研究生,1993年又开始指导博士研究生。先后为硕士、博士研究生讲授《数量遗传学》、《高级玉米育种学》等课程。21世纪初,他的主要精力虽已放在指导研究生和玉米育种上,但每年总要给本科生讲几课。他对学生的要求很严,研究生的读书报告、开题报告、田间试验、论文写作,每一环节他都严格把关,对他们的资料来源和可信度总要一一考证,绝不允许马虎敷衍。尽管每位研究生的学位论文(包括协助高之仁指导)都倾注了他的心血,但这些学生的很多文章他都没有署名。他和同事们共同署名的论文都是由他主持反复讨论、多次修改才发表的。当他决定写《西南生态区玉米育种》和《数量遗传学》时,不仅与合著者反复讨论提纲,还几易其稿才付印、出版。 荣廷昭常说,他取得今天的成绩,没有几个志同道合的同仁共同奋斗,没有众多单位和部门的支持是不可能实现的。对帮助他成长的师长和共同奋斗过的同事他总是心存感激,常说自己是靠杨允奎、高之仁、李实贲等老一辈师长教导出来的。他常对所里的年轻人说:老一辈开创的事业要靠年轻人接班才会不断发扬光大,“事业的发展还要靠你们,我要尽力把你们推到前台”。在他培养的研究生中,有的已是国家有突出贡献的中青年专家、国家重点攻关课题的承担者、四川省的学术技术带头人,并且成为学校的中层骨干。玉米所的年轻人们感到很庆幸,荣廷昭不仅是他们事业的导师,同时也是人生的导师。 曾有人说:“如果说每个人是一本书,那么荣教授就是一本经典,你需要慢慢品味,每翻开一页,你对人生都有新的感悟。与他谈话,你总感到是站在一个新的高度上引领你向前”。 对他的突出贡献,党和政府给予了高度评价。他先后获得全国科技成果推广先进个人、全国模范教师、四川首届创新人才奖和第二届四川科技杰出贡献奖等奖励和荣誉称号。2003年,他率领四川农业大学玉米研究所获全国“五一”劳动奖状。 几十年来,荣廷昭用他的心血和智慧浇灌着他钟爱的玉米育种事业。在田间地头,他以坚实的步履,书写着他人生的追求。 五、人物生平 1936年1月5日 出生于重庆市璧山县(原四川省)城北乡双河村。 1953年10月—1956年8月 在四川大学农学院农学专业学习。 1956年9月—1957年8月 在四川农学院农学系农学专业学习。 1957年9月—1960年12月 任四川农学院农学系助教。 1961年1月—1983年4月 任四川农学院农学系讲师。 1983年5月—1987年1月 任四川农业大学农学系副教授。 1987年2月—1992年3月 任四川农业大学农学系教授。 1992年4月—1993年3月 任四川农业大学农学系教授、系主任。 1993年4月—1996年3月 任四川农业大学农学院教授、院长。 1996年6月起 任四川农业大学玉米研究所教授、所长。 2003年12月起 中国工程院院士。 (本文图片来自中国工程院网站、微信公众平台“SICAU川农大校史文化”“荣氏文化交流发展中心”)