礼赞 · 科学家精神

礼赞•科学家精神 | 苗果园

为贯彻中共中央办公厅、国务院办公厅印发的《关于进一步弘扬科学家精神加强作风和学风建设的意见》及习近平总书记在科学家座谈会上重要讲话精神,激励广大作物科学家和科技工作者大力弘扬科学家精神,不断向科学技术广度和深度进军,中国作物学会微信公众平台特推出“礼赞•科学家精神”系列,主要内容源自由本会编辑的《中国科学技术专家传略•农学编•作物卷》。

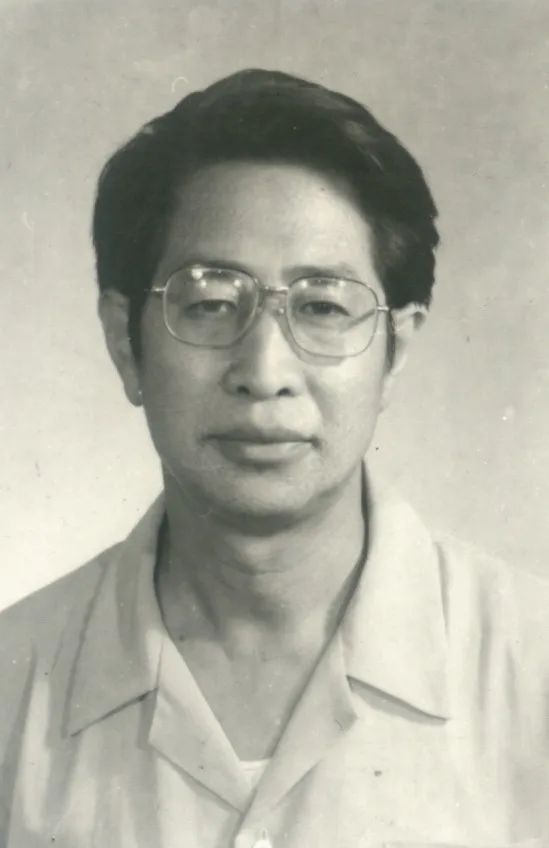

苗果园(1935—2020) 苗果园,小麦栽培学家。研究了小麦分蘖规律、器官建成同伸相关规律。创建了“东官庄旱地小麦高产典型”,大幅度提高了旱地小麦的产量;明确了磷肥在旱薄低产田上的突出增产作用,带动了晋南及全省小麦施肥结构的转变。对黄土高原土壤水分常数、蓄水保水特性、不同年型土壤深层水积耗运行规律与产量形成进行了定点深入研究,提出单循环水与复循环水的概念。 苗果园,山西河曲县人,1935年9月12日出生于太原。1950年太原成成中学初中毕业,因家境原因考入全公费的太原农业技术学校(1952年,该校迁至太谷,并更名为山西农学院附属农校),1953年毕业分配至山西省农业厅技术改进处工作。时年正值前华北农业科学研究所(中国农业科学院前身)派员分赴山西、河北两省开展大规模的麦棉区域化调查研究。为配合该项工作,苗果园被调回山西农学院,在李焕章教授统领下参与晋中区1954年小麦严重的春霜冻害调查,以及小麦条锈病发生规律调查。1954年秋,他被调干保送入学山西农学院农学专业本科学习。由于调干班学生具有一定农业实践经验,所以普遍学习自觉性强。大学四年的系统学习,为他在农业科技领域早启蒙、早入门、早成熟奠定了良好的基础。1958年毕业后,他留校任教,并被选拔为研究生继续深造。当时研究生培养强调理论联系实际,又逢师生下放农村的教学改革,因此经过短期基础研究学习后,苗果园便来到晋南农村参加生产实践。“大跃进”期间,在敢想敢干、大搞科学实验的时潮下,农村到处是各种围绕“八字宪法”的试验田、高产田,其中不乏非常规的极端试验,如播量试验用种量竟设置为225~7500千克/公顷(15~500千克/亩)。当时,科技界在时潮影响下,纷纷下乡研究,总结各地试验经验。苗果园带领学生用近半年时间,跑遍了晋南各县进行调查研究,获得大量第一手资料,开拓了眼界,丰富了实践经验,并执笔写出八万余字的报告《晋南小麦栽培技术调查分析》,其中表格资料就有79个,详细的记录了“大跃进”年代的小麦生产与众多超现实的“科学实验”,也是对许多违背科学的科学记录。该文在1959年“华北小麦丰产学术讨论会”上宣读,由于资料丰富受到好评,其中许多资料被华北地区高等农林院校教材《作物栽培学》引用。这是他大学毕业后一年之内完成的处女作。1959年下放返校,他开始进行研究生的论文研究,开展了不同群体密度播期下冬小麦器官形成规律的探讨,并于1960年在山西农学院学报第二期首篇发表了“小麦营养器官的动态与产量因素的关系”论文,学报同期还发表了他的另一篇论文“太谷49冬小麦结实器官形成期及各期应采取的栽培措施”。1961年研究生毕业,他完成了“冬小麦农大183分蘖、叶片发生规律与穗部关系的研究”毕业论文,发表于1964年的《作物学报》上。 1961年正当他研究生毕业留校、欲将勃勃青春投入事业的时候,却接二连三地遭遇坎坷,无法开展正常的教学和科研工作。先是基本口粮都难以保证的三年自然灾害困难时期,接着是“社教运动”、“四清运动”,随即又是1966年开始的“文化大革命”。1972年“文化大革命”过半,他被派到晋南闻喜县东官庄蹲点,“抓革命、促生产”,带领学生进行教改,一蹲就是五年。他利用这个机会,利用当时公社科研队小农场的人力物力条件,开展了大量调查研究,并促成了东官庄旱地小麦高产典型的形成,使旱薄地小麦产量大幅度提高,成为“文化大革命”中抓革命促生产的一大亮点,吸引了省内外参观络绎不绝的学习者,带动了我国北方黄土高原旱地小麦的发展。他还带领其他同志晓行夜宿,以自行车为交通工具,在全县40余处旱地点上进行了大规模肥料试验。观察研究发现,磷肥在旱薄低产田上有明显的增产作用,明确了旱薄地小麦土壤营养的主要矛盾不是氮素而是磷素,促进了传统施肥观念与施肥结构的革新。 1977年“文化大革命”结束后的第二年,山西农学院开始走上正轨。1978年,苗果园在担任助教17年后晋升为讲师。1979年,山西农学院改为山西农业大学。1982年5月,由于表现突出,苗果园光荣地加入了中国共产党。此时,已步入不惑之年的他,更加珍惜时间,一年四季朝出晚归,从事他热爱的教育与科学事业。在1980—2000年的20年中,他先后主持了两项国家自然基金项目,参加了一项全国合作的国家自然基金项目,主持了山西省科学技术厅攻关项目五项、山西省自然基金项目一项、山西省留学归国人员项目一项。其中,他以主要参加人参与的“中国小麦品种温光特性研究”(金善宝主持)项目,获国家自然科学三等奖(排名第五),“黄土高原旱地小麦根土系统研究”项目获山西省科技进步基础与应用基础研究一等奖。此外,他参与的其他项目中有三项获得山西省科技进步二等奖、两项获得三等奖。至2003年,他共撰写论文50余篇,其中在《作物学报》发表文10余篇,是该刊1990—2000年九名高产作者之一。这一阶段他还受聘参加了《中国农业百科全书·农作物卷》、《中国小麦学》、《作物栽培学》(北方本)、《作物生理学导论》等大型著作的撰写;作为副主编撰写了《中国小麦生态》、《小麦生态理论与应用》、《小麦生态系统》;主编出版了《小麦栽培》,执笔撰写了《东官庄旱地小麦》。这20多年也是他事业上日趋成熟、取得成就的时期。由于他的良好学术素质以及对事业的执着追求,早在1982年就晋升为副教授;1983年开始连续三届被农业部聘为小麦专家顾问组成员,被山西省农业厅聘为山西省小麦顾问组首席顾问;1989年被国家教委、农业部、林业部表彰奖励为支农扶贫先进个人;1991年他晋升为教授;1992年被评为有突出贡献的专家享受国务院政府特殊津贴;1993年获得山西省优秀科技工作者称号;1997年受聘担任国务院学位委员会学科评议组成员,同年获中国教育工会授予的“师德标兵”称号;1998年被省教委聘为山西省学位委员会委员、博士生导师,同年还被山西省教委、省人事厅授予“山西省模范教师”称号;2003年被聘为山西省学位委员会第二届学科评议组成员;2003—2006年担任《作物学报》副主编;2004年被农业部聘为小麦专家指导组西北片负责人。此外,他还曾任中国作物学会第四届常务理事、第六届理事会理事、山西省作物学会副理事长。 一、提出小麦叶蘖生长发育理论及旱地小麦根系生长规律 苗果园认为作物育种工作者必须了解作物的系统发育,栽培工作者必须熟悉作物的个体发育,因此,他特别重视对作物生物学的研究。1994年,他发表于《作物学报》的“冬小麦农大183分蘖、叶片发生规律与穗部关系的研究”论文,就是以作物生物学作为研究起点的,文中较早地提出了小麦分蘖规律、分蘖类型、不同蘖位的经济性状、小麦茎节分组、叶片分组、叶片功能期与衰老期以及主茎叶龄与分蘖出生的同伸关系、主茎叶龄与各级分蘖叶片出生的全程对应关系,以及群体穗分化的差异,穗群两极分化的特征,穗分化与叶龄指数、叶龄余数的关系,提出了依据主茎出叶数推算单株分蘖数的经验公式N = (n–3)2 /2。式中,N为单株理论分蘖数;n为主茎叶龄。 自1980年起,苗果园采用土钻法、土柱法、根管法、根洞法等方法深入研究了旱地小麦不同降水年型的生长规律,明确了旱地小麦种子根在小麦生育后期的特殊作用。1989年发表在《作物学报》上的“黄土高原旱地小麦根系生长规律的研究”,绘制出旱地单产3750千克/公顷(250千克/亩)、根深5米的根苗干物质积累分布与水分利用直观模式图,揭示了不同产量水平的根苗特点。该研究成果获山西省科技进步一等奖。1990年后,他又对我国北方18种作物及3种杂草根系生长规律做了详细研究。 二、提出北方旱地小麦高产技术体系 1972—1974年,在总结晋南闻喜东官庄旱地小麦高产经验的基础上,提出纳雨蓄墒,伏雨春用;用养结合,增施磷肥;适时适量播种,培育冬前壮苗的旱地小麦高产技术体系,概括了旱地小麦水、肥、苗三大关键因素协同组合创高产的规律。这一技术体系的推广,使旱薄低产田的产量由单产750~1500千克/公顷(50~100千克/亩)提高到2250~3750千克/公顷(150~250千克/亩),极大地推动了北方旱地小麦的发展。1978年,由他执笔撰写出版了8万字的《东官庄旱地小麦》。书中以翔实的科学数据阐明了旱地小麦的生长发育特点、产量形成规律,图文并茂,表据贯通,这在“文化大革命”期间是难能可贵、来之不易的。当这本书的文稿送请当时还在下放劳动的庄巧生、诸德辉先生审阅时,他们都为在当时特殊时期完成如此系统而科学的总结工作而惊奇。 1974—1976年,苗果园与其他同志在全县40余个点,按统一布置进行的施肥试验,各点均设三次重复。他们发现:在所有试验中,单施氮肥处理的产量几乎与不施肥的对照一样,没有增产效果;而单施磷肥则增产显著,增产达到30%以上;磷肥与氮肥配合施用,增产幅度可达50%以上。这一结果与传统的三大肥料以氮为首的观念相左,也与当时普遍认为低产田主要缺氮、高产田主要缺磷、黄土高原石灰性土壤缺氮不缺磷的看法相违。他们在研究中还发现,钾肥在红土料姜地上有增产作用。这些研究结果极大地改变了旱地小麦的施肥模式,也是北方旱地小麦高产技术体系中“土壤培肥技术”的核心内容,它的推广成为20世纪80年代旱地小麦增产的重要技术。 三、“根土系统”概念的提出加深了旱作研究 1980年后,在以往旱作研究基础上,苗果园提出了“根土系统”的概念,将旱地小麦土、肥、水、根、苗看作一个整体系统,通过研究旱地小麦不同产量水平下“根苗”、“根水”、“根土”、“根肥”的关系,探讨了不同土壤底墒、不同土壤深层施肥及肥料种类对根系的调控作用。通过多年定点定位观察休闲制旱地小麦的土壤水分积耗规律,提出了单循环和复循环水土系统的概念,认为通过根系开发深层复循环水是旱地小麦高产的潜力所在。他与英国威尔士大学W. A. Adams合作开展黄土高原旱地土壤水分常数及不同降水年型土壤水分空间分布规律的研究,加深了对旱地小麦“水土系统”的认识,并研究提出了旱地小麦以肥养土、肥土蓄墒、肥土促根、根深苗壮、以根调水、以苗用水、开发利用土壤深层水、提高降水利用率的高产根土系统原理。这一原理已为大面积生产所证实与应用。 四、揭示我国小麦品种温光互作发育规律 自20世纪50年代以来,我国几乎所有教科书关于小麦品种温光发育的论述都是沿用20世纪50年代温三型光三型的研究结果。20世纪80—90年代,苗果园先后采用60余个不同地区的品种进行大田周年分期播种试验,并利用人工气候室模拟不同温光组合对不同品种生育进程、器官建成的影响,提出温光反应的顺序并非严格存在先温后光的顺序性,而是因品种不同存在温光并进型、春化提前型、春化半提前型的类型差异;在温光互作分类上,提出光敏感类群(对低温春化基本无反应,发育速度主要受长日与正积温效应的影响,在高温长日下,苗穗期可缩短至20~30天)、温敏感类群(对低温要求严格,在无春化条件下,长日照甚至会延缓发育,但短日可以代替春化而缩短抽穗期)和温光兼敏类群(表现对温光都较敏感,抽穗前温光始终具有互作效应,通过低温长日照可加速抽穗发育,但无短日代替春化特性)。从大量品种温光模拟研究中还看出,当把许多品种的温光反应依次排列,即可看出品种的温光特性实际为一种数量特性。根据品种对温光反应的数量特征差异可进一步划分为温六型光五型。他还根据研究结果,提出了我国小麦品种温光生态区划。在研究温光发育与主茎叶数关系时,通过人工控制温光发育条件,他发现不同冬春性品种去春化、去光长效应后的主茎叶数十分接近,并向春型基本叶(六叶)集中,于是他提出了小麦主茎基本叶数与生态可变叶数的新观点,其中基本叶数是受遗传因素决定的,而生态可变叶数受环境影响而有所增减。这一研究结果揭示了春性品种可能是小麦温光类型进化与分化的基本型,受到国内外的多方关注,美国康乃尔大学D. H. Wallace教授、匈牙利科学院都来信索取他的研究论文。在Wallace教授和严威凯所著的Plant Breeding and Whole-System Crop Physiology(1998年)一书中多处引用苗果园的结果,并在此书前言中指名对他表示感谢。 五、终身追求治学、建业、树人的理想 苗果园一生追求做好三件事:一是用自己的专业知识为社会和农业发展做出贡献;二是深化研究水平为专业学科做出学术贡献;三是为教育事业培养好学生与接班人。他严谨的治学态度和敬业精神得到所在单位和学术界的称颂。在工作中,他没有节假日与星期天,小麦生育期间几乎每天都要去麦地里看看,为年轻一代树立了榜样。他常说,农业工作者应当是半个农民,只有深入生产实践,才能有所发现,才会解决生产问题,才能为农民做贡献。他认为学术有成是好学者,培养好超越自己的接班人才是好的教育家。事业是永恒的,个人生命是短暂的,培养好接班人才能使自己的事业得到延伸。他鼓励青年教师“青出于蓝而胜于蓝”,“出于蓝”是过程,“胜于蓝”才是目的,他在学术上提倡放眼四海,不搞独门独户,也从不唯我独尊,唯我独利。他热情鼓励帮助青年教师发表论文,当研究生或其他青年教师写好论文请他修改时,他总是认认真真,一字一句地推敲,但从不把自己的名字放在前面,即使是本科生的论文他也非常耐心地帮助修改。他为年轻学者让路、铺路、接线、搭桥,使他们在科学园地和梯队建设中尽快成长。 苗果园在教育战线上工作40余年,始终秉承教书育人、为人师表的作风。他所在的研究室和教研室团结协作,后继有人。在他的带领下,山西农业大学“作物栽培学与耕作学”学科学术梯队合理,研究成果突出,先后成为省重点学科、重点实验室、作物学一级学科博士点和博士后流动站。由于在教学与培养青年教师上成绩卓著,他先后获得山西省优秀教师、山西省优秀科技工作者以及“师德功臣”的荣誉称号。 六、人物生平 1935年9月12日 出生于山西太原。 1950—1953年 在山西农学院附属农校农学专业学习。 1953—1954年 在山西省农业厅技术改进处工作,后调回山西农学院从事麦棉区域化工作。 1954—1958年 在山西农学院农学专业学习。 1958—1961年 在山西农学院执教,同时被选拔为该校研究生继续深造。 1961—1972年 任山西农学院助教。 1972—1977年 在闻喜东官庄蹲点,进行基点教学。 1978—1983年 任山西农业大学讲师。 1983—1991年 任山西农业大学副教授。 1989年9—10月 应邀访问美国依阿华大学和佛门特大学。 1991年 任山西农业大学教授。 1992年2—5月 赴英国威尔士大学进行校际合作研究。 1996年7—8月 赴美参加第五届国际根系学术会议,会后应邀访问密西根大学进行学术交流。 1998—2004年 任山西农业大学博士生导师。 2020年2月17日 逝世。 (本文图片来自山西农业大学新闻网)