礼赞 · 科学家精神

礼赞•科学家精神 | 孙善澄

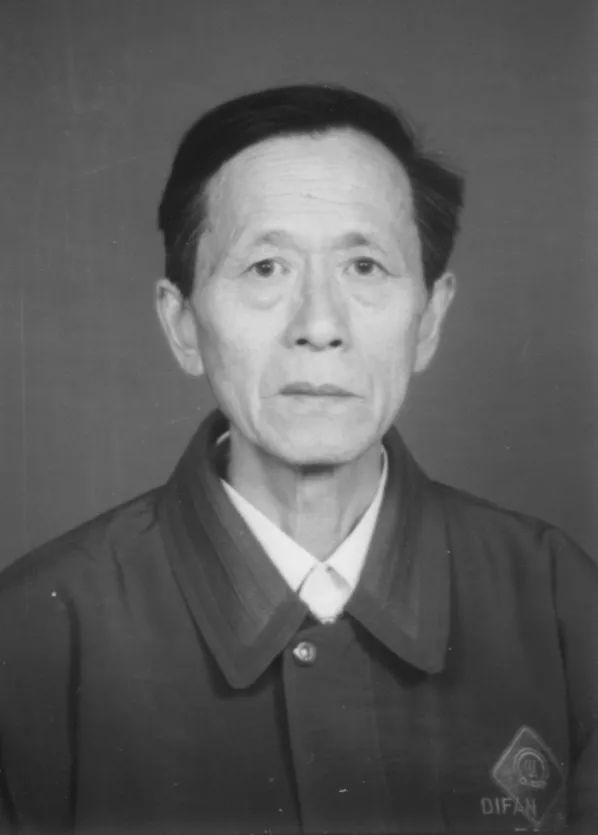

为贯彻中共中央办公厅、国务院办公厅印发的《关于进一步弘扬科学家精神加强作风和学风建设的意见》及习近平总书记在科学家座谈会上重要讲话精神,激励广大作物科学家和科技工作者大力弘扬科学家精神,不断向科学技术广度和深度进军,中国作物学会微信公众平台特推出“礼赞•科学家精神”系列,主要内容源自由本会编辑的《中国科学技术专家传略•农学编•作物卷》。 孙善澄(1928—2012) 孙善澄,小麦遗传育种学家。小麦与偃麦草远缘杂交育种奠基者和开拓者之一。研究克服了小麦远缘杂交育种的不亲和性、杂种不育性及后代的疯狂分离三大障碍。创造性的培育出“中4”、“中5”等5个具有特殊抗性、品质优良的八倍体小偃麦。先后培育出“龙麦10号”、“桂麦1号”、“晋春9号”等20余个小偃麦及小麦新品种用于生产。首次育成高营养“黑粒小麦76”。为我国小麦远缘杂交研究与小麦生产做出了重要贡献。 孙善澄,1928年2月1日出生于江苏省苏州市泗井巷一个酿酒世家,父亲孙欣木继承了祖辈的事业,酿酒业在当时日渐兴旺;母亲王德英是家庭主妇,帮助父亲料理家务和照顾子女;兄弟姐妹三人,孙善澄排行老二,姐姐孙美芳、弟弟孙善平均受过良好的高等教育。 苏州地处江南水乡,风光秀丽,人杰地灵,群贤荟萃。这片江南沃土吸引着众多仁人志士,也培育出众多风云人物,对孙善澄的成长起着潜移默化的影响。1940年9月,孙善澄在苏州平直小学刚读完五年级就跳级考入美国教会创办的乐群中学学习。1942年爆发太平洋战争,当局勒令学校停办,校长马之骏悲痛大哭,斥责教育当局是奴化教育,事后马校长被日伪军警殴打致残入狱。这件事给孙善澄留下了深刻印象,终身难忘。那个年代由于受日伪的统治,每逢灾年,苏州的大街小巷都是从山东、安徽及苏北逃荒来的灾民,背着饥饿的小孩、扶着病弱的老人沿街乞讨。孙善澄面对此情此景,感慨政府无能,也深谙中国作为农业大国,农业技术实在太落后了,当时就萌发了学习农业技术的念头。1942年秋,孙善澄转至省立苏州中学学习。1946年高中毕业后,孙善澄来到上海,考入由中国著名实业家张謇创办的南通学院农科(后为苏北农学院、江苏农学院,现为扬州大学农学院)就读农艺专业。当时大学一年级新生在南通上学,二年级以上还留在上海。1947年春天,高年级同学均迁回南通上课,在上海党组织的领导下,学校成立了“农之友团契”(群众性进步组织),孙善澄很快就加入了该组织,在业余时间组织同学开联欢会,教唱进步歌曲。同年9月,孙善澄又加入“夜航读书会”,这是由全校农、纺、医专业的14位同学自愿组成的进步组织,主要是学习与宣传上海学生运动的情况。1949年初上海即将解放的前夕,孙善澄积极参加各种活动,晚上向国民党上海驻军秘密散发党中央对战犯的政策材料,并参加护校、护厂等工作。1949年8月,在党的领导下,学校成立了第一届学生自治会,孙善澄被选为学习部长,为协助学校做好学生的思想工作、迁校回南通及迎接新同学入学等做了大量有益的工作。 1950年4月,年仅22岁的孙善澄以班级第一名的成绩毕业于南通农学院农艺专业。毕业时适逢中央人民政府东北科技人员招聘团到上海招收一批品学兼优的农业大学各科专业的应届毕业生,开设农业俄文研究生班。孙善澄幸运地被录取了。两年之后便当了一名俄文翻译,后留校任教。 1953年3月孙善澄开始教学工作,任东北农学院遗传育种教研室助教,1956年12月任讲师。这期间正值我国全面向苏联学习和进行教学改革。他辅助时任教研室主任的著名大豆专家王金陵教授讲授作物育种课程,同时在翻译和接触了大量苏联先进农业技术资料的基础上,认为齐津院士从事的小麦远缘杂交育种研究虽然西方国家没有搞,但这方面的研究很有前途,于是汇报给王金陵教授。王教授听后很感兴趣,在配合讲课时,孙善澄穿插介绍苏联小麦远缘杂交育种先进技术及齐津院士的研究成就,受到学生的好评。当时王金陵教授倡导教学与科研相结合,孙善澄就提出从事这方面的研究,得到王金陵教授的支持,从此开始了小麦远缘杂交育种的试验研究。1958年4月,在任教5年后,为了专心从事研究工作,他到了黑龙江省农业科学研究所(1960年改为黑龙江省农业科学院)专门从事小麦育种研究,任农业技师。这一年正是中国进入“大跃进”的年代,育种界也卷了进去,开始了离奇的全民远缘杂交育种运动。当时孙善澄的远缘杂交育种已获真正成功,杂交种子进入第二代,杂种植株分离出偏小麦型的中间类型,后代植株生长健壮,根系发达,分蘖力强,穗大多花,抗病抗逆性强,引起研究所及省领导的注意,多次邀请他去讲课。这时也出现了五花八门的远缘杂交模式,如猪与牛杂交、玉米与高粱杂交、番茄与马铃薯杂交等等,在黑龙江省阿城县有一位叫张宝的农民在搞大豆与蓖麻嫁接研究,孙善澄和王金陵教授多次去拜访这位农民,同时鼓励他继续搞下去。1960年,当时的农垦部王震部长也来参观孙善澄的试验,一边称赞,一边鼓励他加快培育出高产小麦品种,同时说全国农垦系统的职工都要向他学习。1963年,李振声听说孙善澄的小麦远缘杂交育种工作已形成一定规模,于是从西北来到东北参观现场,从此两人书信不断,经常往来。1964年,中国农业科学院作物栽培与育种研究所前任所长祖德明和中国科学院学部委员戴松恩也先后来参观。这给了孙善澄很大的动力,使他信心倍增。 孙善澄在黑龙江省农业科学院17年间,用小麦与中间偃麦草远缘杂交,先后创育出八倍体小偃麦中1、中2、中3、中4、中5等五个具有特殊抗性、优质的种质资源,并与吴细卿、董南田、陈义纯、祁适雨等同志先后培育出龙麦1号、龙麦2号、龙麦10号等八个小偃麦新品种。这期间,因南繁加代,孙善澄结识了福建的沙征贵、广东的师长俭两位农学家,三人不仅在工作上互相帮助,而且成为挚友。为了发展华南的小麦生产,1975年11月孙善澄被调到广西农业科学院,与沙征贵、师长俭等主持华南三省(区)小麦育种与区试协作攻关组工作。他当时还担任广西农业科学院玉米研究所副所长、副研究员,并被选为广西壮族自治区人大代表。 改革开放后,南方的小麦面积逐年压缩,而被称为小麦癌症的黄矮病正在山西晋北地区大肆蔓延,山西省急需引进这方面的研究人才。1985年1月,由当时与孙善澄一起搞合作研究的李生海研究员(现为山西省人大常委)引荐,孙善澄被调至山西省农业科学院作物遗传研究所,任小麦育种室主任、副研究员,1987年任研究员。 孙善澄调到山西后,正逢全国迎来了科学的春天,也给孙善澄的科学研究工作注入了新的活力,他干劲倍增,成效卓著,先后发表研究论文80余篇,主持完成国家和省部级科研项目20余项,有9项成果获奖,其中国家科技进步二等奖1项,国家技术发明三等奖1项,省、部级科技进步一等奖3项、二等奖4项。2000年10月,荣获何梁何利科学与技术进步奖。1991年,获国务院颁发的有突出贡献专家的政府特殊津贴。对孙善澄在小麦远缘杂交育种中的成就,山西省委和省政府也给予一系列荣誉称号:1991年被评为山西省第一批优秀专家,1994年被评为山西省优秀科技工作者,1995年荣获山西省劳动模范称号,1996年被评为山西省第二批优秀专家,2001年被评为山西省科技功臣,2001年又一次荣获山西省劳动模范称号,2002年被评为山西省结构调整突出贡献科技工作者。 一、奠定小麦与中间偃麦草远缘杂交育种的基础 1927年,苏联小麦远缘杂交育种家H. B. 齐津院士大学刚毕业,去拜访著名的果树育种家N. B. 米丘林时,米丘林对齐津说,“仅仅用小麦和小麦杂交,你很难培育出具有独特性状的小麦新品种,应该寻找新的途径。”因此,齐津选择了远缘杂交。如果说米丘林的建议成为齐津从事小麦远缘杂交育种工作的开始,那么齐津院士不屈不挠的研究精神和坚持创新的研究思路,让孙善澄也认准了这条研究道路。1953年,刚满25岁的孙善澄在我国著名大豆育种专家王金陵的支持下,选用黑龙江省当地生长的八种鹅观草与数十个小麦品种进行杂交,从此开始了小麦远缘杂交育种的艰辛历程。 每年5月到7月是孙善澄最忙碌的时候,每天起早贪黑,一干就是十几个小时,他利用光照和温度调节等手段促使小麦与鹅观草开花时间相遇,仔细观察,精心授粉,先后杂交了上万朵花,付出千辛万苦之后,连一粒杂交种子都没有得到。 面对失败的困惑,孙善澄没有屈服,想得更多的是“决不辜负党和国家的期望,也不能对不起王金陵教授的关心和支持”。他想起了苏联小麦远缘杂交育种专家齐津院士,写信向这位专家求教。科学是没有国界的,科学家的心是相通的。不久孙善澄就收到了齐津院士的回信,鼓励他“相信在不久的将来,在中国的土地上,种出你亲自培育的小麦远缘杂交新品种”,并随信寄来了中国没有的中间偃麦草(Thinopyrum intermedium),又称天蓝鹅观草、天蓝冰草[Elytrigia (Agropyron) glaucum]种子。齐津院土的支持和鼓励使他感到格外高兴和欣慰。 小麦与中间偃麦草远缘杂交,前人没有搞过,书本上找不到可供参考的育种技术,齐津院士等也没有介绍这方面的关键技术,只有通过实践来探索创造。苦闷的孙善澄常常独自步入田野,望着长高了的中间偃麦草油绿的叶子和具有顽强生命力的根系陷入沉思。冬去春来,不知经过多少次失败和挫折,孙善澄终于在小麦与中间偃麦草杂交育种试验中,在遗传学和杂交方法上,发现了远缘杂交的规律,解决了小麦与中间偃麦草远缘杂交的不亲和性、杂种不育性、杂种后代疯狂分离三大难题,探索出新的亲本选配原则和交配方法,还发现杂种早代(异花授粉)在生育期间不断拔除感染叶枯性病株和杂种三代以后(自花授粉)选择穗大、结实较正常单株的方法,可以选育出抗病性强的新种质系及新品种。 孙善澄历经近四年的曲折和艰辛,于1957年在我国首次获得了小麦与中间偃麦草的杂交种子。接着,他应用总结出来的小麦与中间偃麦草杂交育种的程序和技术体系,终于在1966年育成了我国第一批小偃麦远缘杂交新品种龙麦1号(远62-2162)、龙麦2号(远63-4173)等,很快在黑龙江、内蒙古等地推广种植,成为主栽品种之一,年最大种植面积均在6.67~10.00万公顷(100~150万亩)左右。这两个品种是我国开展远缘杂交育种工作以来最早育成的品种。在这期间,他十分重视对小麦育种有用的优异中间材料的创育,在多年大量的小偃麦杂交后代材料中开创性地选育出中1、中2、中3、中4、中5 五个八倍体小偃麦,就是在普通小麦A、B、D组42条染色体的基础上又附加了14条中间偃麦草的E组或St组染色体,具有中间偃麦草抗病及优质的特性,这些材料是将中间偃麦草的优良基因导入普通小麦的最佳桥梁亲本。其中,中4、中5等对小麦条锈、秆锈和叶锈病免疫,而且高抗黄矮病,是21世纪初国内外小麦优质多抗育种及理论研究的特别优异的种质资源。由于是选用中间偃麦草远缘杂交培育出的稳定中间型遗传资源,故孙善澄命名这种新资源为“远中号”简称“中(字)号”。1988年“小麦属间杂交新技术及新种质、新品种的创造”研究成果获国家科技进步二等奖。中国科学院李振声院士等组成的专家组鉴定认为“这些理论和实用性成果,不仅在国内为首创,在国际上也属先进行列。” 20世纪70年代,全球兴起“绿色革命”浪潮,华南三省区要开发冬闲田,实现稻—稻—麦三熟制,孙善澄又想到为我国南方培育小麦新品种,于是在1975年要求调到广西农业科学院工作。在那里,他更加勤奋地耕耘在科研园地,利用我国南北气候差异,不辞辛劳连续八年往返于南方和北方,变一年一次育种为一年两次育种,按常规八到十年才能育成一个新品种,他与助手黄家雍只用五年就选育成功高产稳产的“桂麦1号”新品种,此后又育成“桂麦2号”、“桂麦3号”新品种,并与沙征贵、师长俭共同成功地主持了“华南三省(区)小麦新品种选育和推广协作攻关”项目,选育出晋麦2148等新品种及一批新的早熟八倍体小偃麦种质资源。这些新品种、新资源在广西、广东、福建广泛应用,累计推广面积超过305.8万公顷(4587万亩),增产粮食超过49万吨(4.9亿千克)。该研究成果获1984年农业部科技进步一等奖。 1980年,正当孙善澄的研究工作进入最关键阶段的时候,也陷入了科研经费严重短缺的困境。当时在经历了“文化大革命”,我国刚刚开始设立国家自然科学基金,在中国农业科学院戴松恩、祖德明的推荐和支持下,孙善澄得到了最早的两批经费资助,使研究工作在原有基础上又有了新的起色。他的辛勤耕耘和不懈努力终于结出丰硕的成果,1982年,我国著名小麦育种家、中国农业科学院前院长、时为87岁高龄的金善宝来到广西参观孙善澄的小麦远缘杂交育种试验田,面对现场的众多小麦专家说“我国搞小麦远缘杂交有成就的只剩下三个人,一个是中国农业科学院的鲍文奎,一个是西北植物研究所的李振声,再一个就是孙善澄”。事实也的确如此,孙善澄的成就来之不易,正如1980年6月王金陵教授对孙善澄的评价那样:“你很早就开始远缘杂交研究工作,而且坚持到底,几十年如一日,如今有此巨大成就,令人钦佩。由此看来,一切事在人为。过去也有不少人开展过这项工作,但干了几年,看见别的山头高便转行了,而你越干越深入,因此受到普遍推崇。” 二、攻克小麦癌症——黄矮病 小麦黄矮病是一种病毒性病害,感病小麦叶枯黄,不能发育生长,甚至死亡。20世纪50年代在美国加州发现,尔后在美国、加拿大等国流行,造成小麦严重减产。国外小麦育种家自那时起,从上万份小麦资源中未能找到抗病材料,研究了十年仍没有重大突破,提出小麦种内不存在黄矮病抗源的结论,因此人们称这种病是小麦的癌症,成为一个世界性难题。 小麦黄矮病的快速传播未出孙善澄的预料,20世纪60年代,在我国甘肃、陕西省也发生了。1960—1987年先后七次流行,仅1970年在陕甘宁地区小麦因感染黄矮病减产50万吨。1978年小麦黄矮病扩散到山西晋北地区,三年大流行造成春小麦、莜麦受灾面积达33.3万公顷(500万亩),年损失15万吨。为了解决我国北方地区出现的这一难题,孙善澄毅然放弃了广西优越的研究条件,再次调动工作单位,来到山西省农业科学院。怀着强烈的责任感,根据自身的学科优势和手中的育种材料,他开始设计培育抗病品种方案,与植保科研工作者一起从上万份小麦原始材料中精心地筛选抗源,最终在自己培育的远缘杂交的中间材料中找到了答案,这就是世界上难得的黄矮病抗源中4、中5。他用自己创制的抗源与普通小麦杂交,育成小麦新品种3个、新品系2个和优良小偃麦新种质系20个。为扩大这项成果的效益,他把这些宝贵的新种质资源无偿提供给中国农业科学院等100多个单位作为亲本或直接利用,先后培育出十多个小麦新品种,并进行推广种植。他培育成的龙麦10号品种被加拿大国际黄矮病鉴定中心列为抗病对照,他的研究成果在欧洲产麦大国也发挥了重要作用。 为了进一步培育抗黄矮病新品种,孙善澄把研究重点转移到晋北春麦区。每年秋天,,他把主要育种材料都种在口径四五十厘米的大花盆里,冬天及时搬进温室以便观察和加代。慎重起见,他总是亲自搬运那五六十斤的大花盆,有一年他扭伤了腰,也没有停止工作。夏天,尤其是伏天,正是观察主要性状和进行选种的阶段,他每天顶着烈日,对成千上万的麦穗逐个进行观察、选择、挂牌标记。汗水浸透了工作服,他就干脆光着膀子,腰间系块毛巾,任汗水自流。 功夫不负有心人,他终于育成了高产、多抗、适应性广的小麦新品种晋春9号。这是一个既高产稳产,又抗黄矮病和干热风的广泛适应性品种,自推广以来,已被内蒙古、河北、陕西、安徽等省、自治区引种,其中仅在内蒙古丰镇一带推广面积就达4.67余万公顷(70余万亩),成为山西省少有的跨省推广小麦品种之一。晋北麦区自从推广抗黄矮病的晋春9号小麦新品种后,迅速将20世纪70年代至80年代初在晋北麦区主栽的“内蒙号”、“北京号”、“福建晋江号”等小麦品种淘汰掉。晋春9号不仅占领了山西省晋北春麦区,而且在其他省、自治区也拥有广泛的种植面积,成为内蒙古、河北、宁夏等省(自治区)一些麦区的主要栽培品种。 三、突破亚远缘杂交新技术 1975—1984年,孙善澄在广西工作期间发现八倍体小偃麦在广西短日照条件下晚熟严重,与早熟的华南小麦品种花期不遇,于是他利用去黑龙江省北繁加代的期间,将南方早熟的小麦品种与八倍体小偃麦大量组配,选育出一批早熟的次生八倍体小偃麦新抗源,同时从中2×红芒早组合中选育出一个早熟、高产、耐湿性强,适合稻—稻—麦三熟制栽培的桂麦4号(远80-2891)小麦新品种用于生产。 20世纪80年代中后期,为了更好地利用中1、中2、中3、中4、中5等八倍体小麦新抗源、新优质源,孙善澄与陕西省小麦研究中心进行合作研究,又创建了一套完整的小偃麦亚远缘杂交育种的理论和方法,即在亲本选配上重视性状互补,利用感病的老推广品种作亲本之一;在交配方式上采用单交、回交、复交等手段,一般中1、中2采用单交一次,中3、中4、中5采用单交加回交一次;对后代处理方式上,根据杂交亲和力及杂种结实性、抽穗早晚及抗病性、杂种群体大小及选择要点,以及转移抗性基因的适宜杂交手段等方面提出了更为合理、简捷的方法,并相应选育出一批在生产上大面积推广的新品种,如育成耐盐碱的晋偃1号,抗黄矮病、优质的晋春13、晋春14,对条锈病免疫的陕8007,优质面包小麦陕麦150等,这些小偃麦新品种,累计推广190万公顷(2850万亩)以上,增产粮食31万吨。中国科学院石家庄农业现代化研究所选用中5做抗源与优质源,应用亚远缘杂交结合染色体工程,育成了早优504、高优503等小偃麦品种,累计推广超过150万公顷(2 250万亩),增产粮食17.9万吨。此外,加拿大、美国、澳大利亚等国家及我国的一些科研单位,对八倍体小偃麦中1、中2、中3、中4、中5及其后代,用基因组原位杂交、分子标记等技术,深入进行了异源染色体分析及基因定位研究,该方面的研究代表了小麦分子生物学研究的前沿水平。“小偃麦亚远缘杂交育种方法及获得的Ag型抗性小麦品种(系)”研究成果获1999年度国家技术发明三等奖,由中国科学院院士、中国农业大学教授裘维蕃等组成的专家组鉴定认为:“本项研究不仅研究选育出一批多抗性品种(系),并且所提出的亚远缘杂交方法具有独创性,为有效地转移近缘植物的外源基因,开辟了切实可行的途径,此项研究成果具有重大理论意义及较高经济效益,在国内处领先地位,达到国际水平”。 1990年以来,孙善澄在多年从事远缘杂交研究的基础上,开始研究小麦三属、四属远缘杂交育种的理论和方法。采用双二倍体间远缘杂交及胚拯救组织培养等手段,成功地配制成包括小麦、黑麦、簇毛麦及偃麦草等四种小麦族植物的杂种,并从其分离后代中选育大批抗病新种质资源。在研究方法上,采取先用小麦与异属植物配制成二属双二倍体,然后再用它们相互杂交的两步走的办法克服了属间杂交难于成功的困难,配成了包括三属或四属的杂交组合。在分离后代的选择上,巧妙地利用异源属所特有的形态及抗病特性作为间接指标,从分离世代中成功地选获兼具三个属或四个属的染色体的个体,从而创造出一套可供后人参考的小麦多属远缘杂交的技术模式与方法。1999年,由中国农业大学杨作民教授等组成的专家组鉴定认为:“该项研究成果不但为育种工作者提供了具有抗病新基因的多抗亲本资源,为今后小麦选育多抗品种创造了较丰富的基础资源,而且在小麦多属远缘杂交技术上做出了重要贡献”。“小麦三属、四属多抗性新种质系创育及生物技术鉴定追踪研究”项目2000年获山西省科技进步二等奖。 四、首次育成高营养黑粒小麦新品种 1965年7月,孙善澄在小麦与中间偃麦草远缘杂交的试验田里细心观察,发现有一株的胚乳呈透明角质状的黑小麦。这让孙善澄喜不自胜,“又要向国家和人民奉献一个小麦新的优异种质资源与品种了”。 然而正当他准备加紧培育,期望着果实累累、喜获丰收季节到来的时候,“文化大革命”开始了,他视若珍宝的黑小麦竟被人当作“资产阶级”的东西,随手抛到院子里喂了鸡。他眼巴巴地望着这情景,纵有千言万语也无处诉说。 光阴荏苒,终于盼来了科学的春天。1978年,孙善澄压抑已久的心田平添了从没有过的喜悦。他应用遗传学原理和生物工程技术,用六倍体蓝粒异代换系、四倍体紫皮小麦、紫粒小麦进行复合杂交,辅以杂种幼胚离体培养等技术,经过连续定向选育,一个取名黑粒小麦76的新品种问世了。从第一代开始,就利用广西、太原间的南北气候差异,进行南北穿梭育种,以此来缩短育种年限。尔后又在山西、云南、黑龙江之间进行南北繁育,最后培育成在南方、北方、水地、旱地、肥田、薄田里都能生长发育良好,抗病抗逆性强,对日照反应迟钝,适应性广泛,稳产性和丰产性均好的优良品种。 黑粒小麦76的茎、秆和叶在成熟前呈紫红色,籽粒为紫黑色,籽粒含蛋白质20.5%,比普通小麦高60%,含钙量是普通小麦的三倍,含磷量比普通小麦高70%,含硒量是普通小麦的三倍,氨基酸含量比大面积推广的20种名优小麦品种的平均值高37.33%,尤其含有人体不可缺少的7种氨基酸。 为了尽快让黑粒小麦76转化为生产力,并为人类健康造福,孙善澄积极奔走,几度南下广州、广西,与合作伙伴洽谈联合开发事宜;数次北上黑龙江和山西雁北,为建设原料生产基地进行考察。就是在参加山西省劳模会、优秀专家表彰会期间,也不忘与有关人员进行探讨,了解信息,尽可能争取各方面的支持。 1999年,孙善澄与广西黑五类食品集团公司合作,实现了黑粒小麦76的产业化开发。2001年,山西省已将拥有自主知识产权的黑粒小麦76 (BGW76:CNA20010180.3)作为“十五”规划中调整农业结构、发展特色农业的一个重点项目,省内有五家企业中标开发。 2001年8月农业部主持召开了“高营养黑粒小麦76及其应用”成果鉴定会,由小麦专家中国科学院李振声院士、中国工程院刘大钧院士及食品加工专家李里特教授等八位专家组成的鉴定组鉴定认为黑粒小麦76是“具有突出创新意义的特种用途小麦新品种”,“具有很大的产业化发展前途”,“该项成果在总体上达到同类研究的国际先进水平。” 就在黑粒小麦在国内大力推广时,也吸引了世界的目光。1999年,孙善澄的一篇有关黑粒小麦的英文学术论文受到世界小麦科学委员会委员、小麦专家阿兰·博让博士的青睐。博让博士也是欧洲最大的种业集团——法国利马格兰集团驻中国办事处的首席代表。经过几次接触,山西省农业科学院作物遗传研究所与利马格兰达成了合作意向。2002年12月他们的合作有了跨越性的进展,由合作走向了合资,成立了我国在特种谷物领域内的第一家研发合资机构。该机构致力于转化黑粒小麦研究成果,引进智力和资金,拓展国内和国外市场,实现高营养与保健黑色食品产业创新的目标。 五、老当益壮,引领小麦研究新领域 孙善澄虽不善言谈,思想却非常活跃;他献身农业科研事业,具有一种永不知足的进取精神。21世纪初,孙善澄已年逾七旬,2003年5月,山西省人事厅再次同意将他的退休年限延至2005年底。 至21世纪初,小麦杂种优势的研究已经有半个多世纪了,存在的主要问题有两个:一是没有找到强优势的恢复系;二是不育系产量低,制种成本高。孙善澄经过近两年试验,已选出比对照产量高30%以上的组合,解决了小麦杂优利用中的两大难题。2003年列入国家高技术研究发展计划(863计划)小麦杂种优势利用专项,与中国农业大学和山西省小麦研究所等单位协作攻关,有望几年内在小麦杂种优势利用方面取得突破性进展。 2003年,他又培育出适合我国南方与北方种植的饲草产量高,优质、抗病的饲草小偃麦新品系,为饲草业生产开辟了新途径。 孙善澄经常说,科技创新是科技工作者的天职,也是科技工作的生命线。任何一项科技创新工作决不可能朝夕而就,只要科研方向、任务明确,就要想方设法解决工作中出现的问题和困难,要有一种不怕艰难曲折、不达目的决不罢休的精神,坚持下去就一定会取得成绩。这是他50年经验的总结,也是他能有所成就的真谛。 与孙善澄共事的人都佩服他勤奋学习、开拓进取的精神,他总是站在本学科的前沿思考问题,非常重视总结前人的成绩与经验,从而发现科研工作中新的亮点。孙善澄并没有满足已有的研究成就,而是时刻不停地在探索。 六、人物生平 1928年2月1日 出生于江苏省苏州市。 1946年9月—1950年4月 在南通农学院学习。 1950年5月—1952年9月 在东北农学院农业俄文研究生班学习。 1952年10月—1953年2月 任东北农学院苏联教材翻译室翻译。 1953年3月—1958年4月 任东北农学院遗传育种教研室讲师。 1958年5月—1975年10月 任黑龙江省农业科学院作物育种研究所农业技师。 1975年11月—1984年12月 任广西壮族自治区农业科学院玉米研究所副所长、副研究员。 1985年1月起 任山西省农业科学院作物遗传研究所小麦育种室主任、研究员。 2012年9月3日 逝世。 (本文图片来自微信公众平台“史志山西”)