礼赞 · 科学家精神

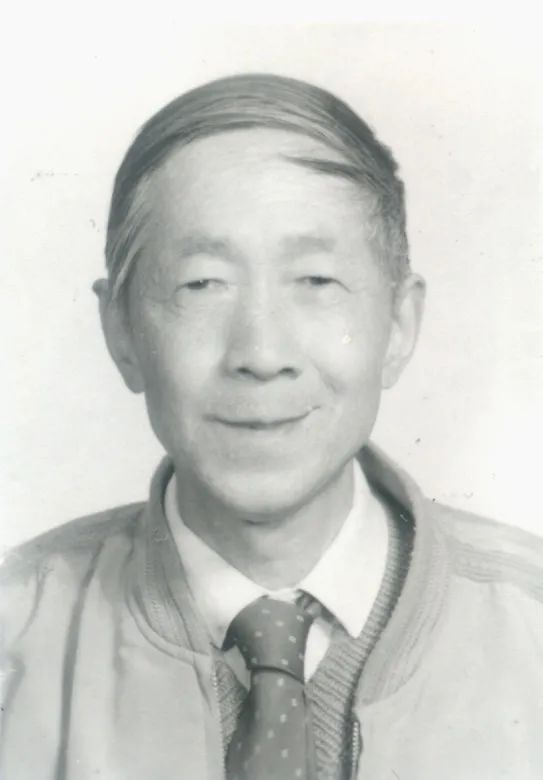

礼赞•科学家精神 | 周祥椿

为贯彻中共中央办公厅、国务院办公厅印发的《关于进一步弘扬科学家精神加强作风和学风建设的意见》及习近平总书记在科学家座谈会上重要讲话精神,激励广大作物科学家和科技工作者大力弘扬科学家精神,不断向科学技术广度和深度进军,中国作物学会微信公众平台特推出“礼赞•科学家精神”系列,主要内容源自由本会编辑的《中国科学技术专家传略•农学编•作物卷》。

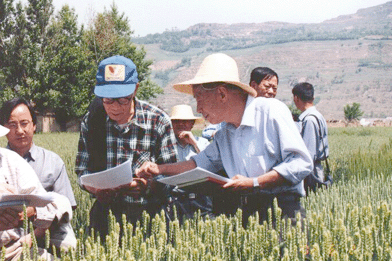

周祥椿(1932—2011) 周祥椿,作物育种专家。针对甘肃省复杂的生态条件,育成适应于不同区域种植的“清农3号”、“兰天4号”、“兰天10号”等小麦品种27个,为甘肃小麦生产的发展做出了重要贡献。先后育成4个亚麻品种,其中“天亚2号”和“天亚5号”成为我国不同时期播种面积最大的品种。在小麦抗条锈基因库的组建、有效抗条锈基因的转移和多种抗性类型品种的选育等方面也取得了重要进展。 周祥椿,1932年11月21日出生于江苏省昆山县杨湘泾镇的一个地主家庭。1937年因日军入侵,全家逃难搬迁到上海,他在上海完成了小学和中学的学业,对文学和音乐的爱好使他年幼时富于幻想,立志做一个情操高尚的人。高中考上江苏省立上海中学理科班,原想为以后大学学习理工科打好基础,但在毕业前由于参加寒假减租减息活动,从与农民的接触中激发了他改造大自然的理想,毅然立志学农,并以优异成绩考入北京农业大学农艺系。大学学习期间,他政治上积极要求上进,《钢铁是怎样炼成的》一书中保尔有关人生的名言成为他追求的目标。毕业时,当听到准备将他留校任教的消息时,周祥椿连续三次写报告要求到边疆艰苦的地方去,于1955年10月如愿分配到甘肃省兰州农业学校。 一到兰州农校,他就满腔热情地投入工作,同时教三门课,还兼任班主任。但两年后意想不到厄运临头,被莫名其妙地打成了“右派”。经济困难期间,学校于1963年夏停办,他带领三个无家可归的学生到位于榆中县高崖乡的学校农场从事生产。当地农民贫困的状况,尤其是当他看到白发苍苍的老大娘跪在地上挖草根,七八岁的小姑娘光着屁股在雪地里奔跑的情景时,他的心受到了极大的震撼,为农民搞科研成为他强烈的愿望。在没有试验地的情况下,他竟在农场一个废弃的粪坑里开始了育种生涯,开始搞小麦和亚麻育种。三年以后,“文化大革命”开始,1969年兰州农校又搬迁到甘肃天水市的清水县。文化大革命期间,在一些同志的帮助下,他顶着“白专道路”的政治压力,不仅没有中断科研工作,相反,深入农村反而使他将育种与生产更加紧密地结合了起来。 1978年,他的右派问题得到纠正。不久,他选育的第一个亚麻品种天亚2号问世,抗条锈小麦品种清山782和清农1号相继育成。1982年,他光荣地加入了中国共产党,同年被评为副教授,并作为甘肃省唯一的科技人员代表出席了全国科学技术奖励大会。从此,他更加勤奋地工作,新的小麦、亚麻品种不断育成。20世纪80年代以来,他先后当选为甘肃省农学会和甘肃省种子协会常务理事、甘肃省作物协会理事。1986—1995年期间,他主持了两届全省冬小麦攻关协作项目;1987—1992年,又同时主持全省亚麻攻关协作项目。为了科研成果更快地转化为生产力,他一手抓育种,一手抓推广,1985年组织甘肃省地、县种子部门建立起育、繁、推网络系统,将育种、区域试验、示范、繁殖与供种、宣传、培训、推广作为一项系统工程。1992年,他晋升为研究员。在甘肃省农业厅和外专局的帮助下,1993年起他先后与加拿大圭尔夫大学、意大利国家原子能委员会(ENEA)和国际玉米小麦改良中心(CIMMYT)等国外科研教学单位和国际农业研究组织建立起密切的合作关系。针对甘肃陇南地区是全国小麦条锈病最重要的越夏菌源基地和小种异变区的情况,自1993年起,他的课题组与中国农业科学院植物保护研究所、甘肃省农业科学院植物保护研究所、陕西省农业科学院植物保护研究所等单位合作攻关,逐步形成了以实现陇南小麦条锈病持续控制为目标的思路。在他的主持下,协作组每年在陇南召开会议,并邀请国内、外锈病专家与会进行研讨和交流。 他从事科研41年,共育成小麦品种27个,亚麻品种4个,并成功引进小麦品种3个,累计推广近亿亩,新增效益超过20亿元。育种成果和相关研究获奖27项,其中,国家科技进步奖三等奖一项;省部级一、二等奖8项,三等奖6项;此外,还有4个推广项目获全国农牧渔业丰收奖一、二等奖。在国内、外发表论文40余篇,合编专著2部。获全国模范教师、全国农业科技先进工作者、全国农业劳动模范、全国农林科技推广先进个人、甘肃省劳动模范、甘肃省优秀专家等荣誉称号,1993年起享受国务院特殊津贴,并于2000年被评为甘肃省首位科技功臣。 一、小麦育种进行了创造性的工作 甘肃生态条件极其复杂,就小麦而言,不同地区分属我国北部冬麦区、黄淮冬麦区、长江上游冬麦区和西北春麦区,且多数区域地形复杂,山川交错,小气候特点明显。一个县,甚至一个乡,在不同海拔高度就要求种植具有不同性状的品种。从这一实际出发,周祥椿确立了选育系列品种的思路,育成分别适于川、塬、半山、高山等不同生态区域种植的系列品种,以满足生产中对品种的要求,育成品种的增产率一般超过10%。20世纪80年代以前甘肃各地育成的品种一般只能在一个生态区域种植,为了扩大品种的适种范围,他在冬麦区不同生态区建立了3个育种基地,并在自然条件最严酷的区域设立了抗寒、抗旱性试验点,采取穿梭选育并进行杂交后代异地同时选育与鉴定,在位于我国条锈病常发易变区的陇南育种基地着重选择与考察抗锈性,在经常遭受干旱威胁、位于陇东的育种基地着重选择与考察抗旱性和产量的稳定性,在位于冬春麦交界区的育种点上着重鉴定抗寒性。这种方法大大提高了选育的准确性和可靠性,并使育成的11个品种在不同生态区域栽培均有显著的增产效果,在适应性上取得了突破性的进展,使清农3号、兰天4号、兰天10号3个品种成为全省不同时期栽培面积最大的冬小麦品种。 21世纪初,育成品种的推广面积占全省冬小麦总播种面积的45%左右。此外,他还在国内率先将冬、春性小麦杂交同一组合的杂种后代,在冬、春麦区同时选择和鉴定,育成了20多年来唯一适于甘肃大面积秋播和春播的兰天3号,成为20世纪90年代全省川区主体品种之一。为了将丰产性、抗逆性和品质较好地结合起来,他以丰产性与抗寒性的结合为突破口,通过大穗型春性品种与多穗型冬性品种杂交以及在冬季严酷条件下筛选等措施,使育成的冬小麦品种在产量性状上有明显提高,一些品种的千粒重较原有品种提高5~10克。其中,兰天1号的育成使全省冬麦区川区的小麦生产水平上了一个新的台阶,清农3号的应用使陇东旱塬出现每公顷产量超7500千克(亩产超500千克)的地块。籽粒的品质也得到了改进,蛋白质的含量提高1~3个百分点。针对干旱是甘肃制约小麦生产最重要的因素,育成的旱地品种普遍表现旱年产量较为稳定,丰水年具增产潜力。1994—2002年连续进行的三届陇东片冬小麦省区试中,在连续干旱的情况下,产量位居首位的品种均由他主持育成。在加强对外合作与交流中,他从国外引进的4000多份材料中筛选出的3个品种已通过审定并进行推广,其中强筋品种BLUESKY(译名为“蓝天”)的加工品质突出,且农艺性状优良,已与推广部门和面粉厂合作着手开发,前景良好。 二、亚麻育种取得了开拓性的成就 周祥椿共育成兼用亚麻品种4个,普遍具有丰产、早熟、多抗、适应性广、兼用性好等特点。在从事育种的初期,他对亚麻品种的性状进行了分析,发现籽粒大小与生育期长短和每果籽粒数呈显著负相关,耐肥、抗倒与抗旱、耐瘠性状之间也存在一定矛盾,使我国早期育成的大粒品种普遍晚熟,每果粒数较少,在产量与适应性方面受到限制。为了改变这种状况,他创造性地采取利用性状相关进行选择的方法,根据花冠和蒴果的直径与籽粒大小呈正相关的特点,开花期选择开花早、花大的植株,成熟期选择果多、果大的植株,在室内考种时选择每果粒数多的植株。并且采用山地、川地同时选择与鉴定的生态育种措施,终于育成了粒大、早熟、每果粒数多,水旱地均宜种植的天亚2号。由于在产量性状和适应性等方面表现突出,天亚2号成为我国20世纪80年代中期种植面积最大的亚麻品种。之后,他又育成我国第一个高抗白粉病的兼用亚麻品种天亚4号,该品种同样具有天亚2号的优点。 20世纪80年代中期,我国亚麻枯萎病日趋严重,河北、山西等省的亚麻主产区,均出现生产严重滑坡的状况,绝收地块屡见不鲜。由于周祥椿较早开展了抗病育种,采取缩短试验地轮作年限的方法以增加土壤中的菌源量,并在国内率先利用病圃进行育种,实现了自然选择与人工选择的结合,由此育成了我国首批高抗枯萎病的品种之一“天亚5号”。该品种集丰产、早熟、抗病、抗旱、抗倒和良好的兼用性于一体,适于在多种生态条件下种植,1995年推广面积达25.9万公顷(388万亩),占全国亚麻总播种面积的1/3以上,使我国亚麻枯萎病的流行得到有效控制。该品种获国家科技进步三等奖。此后周祥椿又相继育成高抗枯萎病、在兼用性状上得到明显改良的天亚6号,在甘肃、河北、内蒙古等省(自治区)推广应用,效益显著。通过育种实践,他对亚麻的育种技术进行了系统总结,对提高我国亚麻育种水平做出了重要贡献。 三、对小麦条锈病的控制做出了重要贡献 条锈病是危害我国小麦生产最严重的病害之一。甘肃陇南地区由于特殊的生态条件,成为我国小麦条锈病流行的源头和核心地带。此外,甘肃陇东和中部地区也经常受到条锈病的危害。针对这种情况,周祥椿在小麦育种实践中将抗条锈作为首要目标,不断利用新的抗源。自20世纪80年代以来,每当新小种出现时,均能提供新的抗锈品种,克服了以往的被动局面,不仅有助于陇南小麦生产的防病增产,而且对减轻我国广大麦区条锈病的感病压力起到积极作用。20世纪80年代中期,陇东由于没有抗病品种,因条锈病特大流行而导致小麦严重减产。在主要推广以他和其他科研人员育成的抗锈品种后,十多年间小麦条锈病得到了有效控制。此外,他还注意对来自不同抗源育成品种的合理布局,延长了品种抗性的保持年限。如清农1号仅在锈菌越冬区进行种植,使其抗锈性保持了15年。 锈菌生理小种变异快,品种抗性保持时间短,这是我国数十年来条锈病防治上的最大难题。这一情况在甘肃陇南尤为突出,品种短则2~3年、长则7~8年就由抗病变为感病。为了解决这个难题,自1993年起,在他的主持和领导下,他的课题组与中国农业科学院植物保护研究所等单位合作,首先从分析问题入手,经调研发现,对抗源材料的遗传背景了解不清、抗条锈基因的利用面较为狭窄和单一利用免疫的垂直抗性是造成这一现状的根本原因。据此,逐步形成了以实现条锈病持续控制为目标的思路,主要措施有三个方面:一是提高生产品种抗条锈基因的丰富度;二是在锈菌越夏区和越冬区进行基因布局,以切断锈菌的周年循环,延缓小种的变异速度,延长品种抗性保持的年限;三是除垂直抗性类型外,持久抗性、慢条锈性等多种抗性的全面利用。经过十年研究,已在抗条锈基因库的组建、国内尚未利用的有效抗条锈基因的转移、慢条锈品种的选育、持久抗性品种的利用等方面取得了重要进展。经多年连续在陇南诱发鉴定和分小种鉴定,从4000多份国内、外引进的资源中,筛选出150多份抗锈性稳定的材料,部分已在育种中利用,为实现提高抗条锈基因的丰富度打下了物质基础。育成农艺性状优良,分别携带Yr10、Yr12、Yr13、Yr15和Yr16等有效基因的稳定品系,在试验中增产显著,使基因布局的设想有望实现。还育成慢条锈品种兰天12和高温抗性品种兰天1号等。 四、无私奉献,数十年如一日 周祥椿在一个普通中专搞科研,条件差,经费少,手段落后,科研梯队不健全,其困难可想而知。而他在大学期间曾因严重胃病休学一年,数十年来每天只吃半斤粮,体质较弱,又历经坎坷。是什么力量使他视事业为生命?用他的话说:在党的教育下,从青年时代就立志献身党的事业和祖国建设,使他发挥了最大的能动性,克服了一个又一个的困难。 1963年,在位于农村的学校农场开始育种不久,他身患肝炎,医生曾要求他全休,但他只是每月到兰州取些药,一天也顾不上休息,最终竟奇迹般地康复。1969年7月,学校已下放迁至清水,但种在兰州的试验田里的小麦尚需收获、脱粒,他独自一人用连枷打麦,在腹泻不止的情况下,一干就是20多天。他用废标签和从破袜子上拆下的线来制作杂交用的挂牌,用废信封当种子袋,在育种最初的八年里,硬是没化国家一分钱。为了研究亚麻的开花习性,他曾彻夜不眠进行观察,终于发现花药开裂时间在凌晨0:00—2:00时的重要生物学特性。学校下迁清水后,试验地旁的河流山洪暴发,在三年里使试验地灌浆期间的小麦全部倒伏平铺在地面,他和课题组的同志脚踩淤泥,将选种圃的材料用竹竿一行一行地挑起来进行选择与鉴定。1974年冬天,由于工人失职,冬灌闲地的水大量涌入小麦试验地,造成地面结冰,90%以上的小麦死亡,使即将出圃的大量材料毁于一旦,多年心血付之东流。为了加快育种进程,20世纪70年代他曾三下海南进行育繁殖,睡过地铺、长椅和方桌,自己砍柴做饭。 真的像保尔那样,周祥椿始终将天灾人祸和种种困难当作对他信念和意志的考验。“事业是我的生命,工作是我生活中的第一需要”。在这种心态下,他始终全心身地投入科研,数十年来,节假日很少休息,暑假寒假都在忙碌中度过。上级组织三次安排他到昆明等地疗养,他对这些地方也十分向往,但为了工作他都一一放弃。一次外出,他被三轮车撞断两根肋骨,仍坚持不住医院,第二天到办公室将有关资料抱回家,在伤后十天内忍疼坐在沙发上书写完成一个项目的立项报告。他说:自己也有很多遗憾,因要播种试验而未能在父母临终前回家尽孝,老伴的眼睛仅有微弱光感,并患有严重的糖尿病和多种并发症,可他一年中有半年多不在家,家庭和生活的重担还是落在一级残废的老伴身上,对此,他经常感到非常内疚。 20世纪80年代以后,尽管周祥椿获得了许多荣誉,但他始终定位自己是一个普通老百姓,出差经常坐硬座,乘长途汽车。他对人真诚随和,与许多专家、农技人员和农民建立起真挚的友谊,为组建育种、繁种、推广网络系统打下了良好的基础。他认为,在科研工作中,合作可以产生1+1﹥2的效果。在小麦条锈病控制的研究上,他虚心向植物病理专家们学习,大家齐心协力,使育种学和病理学真正做到了“化合”。他大学里学的是俄语,为了搞好与国外的合作,63岁开始利用旅途和业余时间学英语,几年后与外国专家合作,他不仅能直接进行学术交流,而且在生活方面尽显幽默与诙谐,使双方相处非常融洽。外国专家都喜欢这个“善良、真诚、随和、有一颗年轻的心的老人”。在外国专家帮助下,他从国外引进了4000多份小麦种质,从中筛选出一批宝贵的抗病材料和优质材料,对组建抗条锈基因库起了重要的作用。周祥椿在国外发表4篇论文,英文就是由外国专家主动帮助完善的。由于合作成效卓著,意大利农业遗传学家乔治•贝尼托(Giorgi Benito)和国际玉米小麦改良中心(CIMMYT)冬小麦项目首席科学家Hans-Joachim Braun也因此获我国政府颁发的“友谊奖”。他在推广项目中尊重所有合作者的意见,申报奖励时尽量照顾基层的同志,采取民主办法,力求做到公平、公正、合理,大大调动了农技工作者的积极性,由他主持的“甘肃省防治冬小麦条锈病3113工程”项目因此于2000年被评为“全国农牧渔业丰收奖”一等奖。 周祥椿学风严谨,求真务实,大量的科研工作都要亲自动手,胳膊每年都要被太阳晒得脱一层皮,虽年过70还是这么干。他坚持申报科研成果不掺水分,有关经济效益的数据宁少勿多。如有一个项目年推广面积为26.5万公顷(398万亩),有人提出改成26.7万公顷(400万亩),这样给人印象就不同了,可他坚持不改数据。 周祥椿是一步一个脚印的实在人,他一生为人低调,主张默默奉献,痛恨浮夸唱高调。虽然是甘肃农业做出重大贡献的首位甘肃省科技功臣,却被广大群众誉为“陇原育种王”的平凡老人。与他交往至深的人赞他是一个不折不扣的“吃的是草,挤的是奶的孺子牛”,是一个真正的科学家! 五、人物生平 1932年11月21日 出生于江苏省昆山市(原昆山县)杨湘泾镇。 1947—1950年 在江苏省立上海中学学习。 1950—1955年 在北京农业大学学习。 1955—2004年 在甘肃省兰州农业学校工作。 2004年起 在兰州商学院工作。 2011年8月20日 逝世。 (本文图片来自微信公众平台“涓涓细流润心田”、百度网、每日甘肃网)