礼赞 · 科学家精神

礼赞•科学家精神 | 董玉琛

为贯彻中共中央办公厅、国务院办公厅印发的《关于进一步弘扬科学家精神加强作风和学风建设的意见》及习近平总书记在科学家座谈会上重要讲话精神,激励广大作物科学家和科技工作者大力弘扬科学家精神,不断向科学技术广度和深度进军,中国作物学会微信公众平台特推出“礼赞•科学家精神”系列,主要内容源自由本会编辑的《中国科学技术专家传略•农学编•作物卷》。

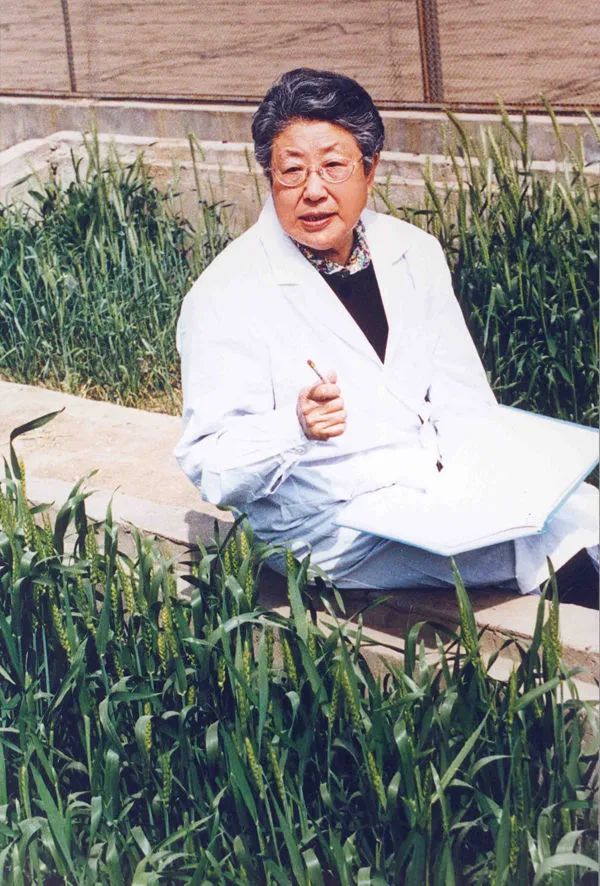

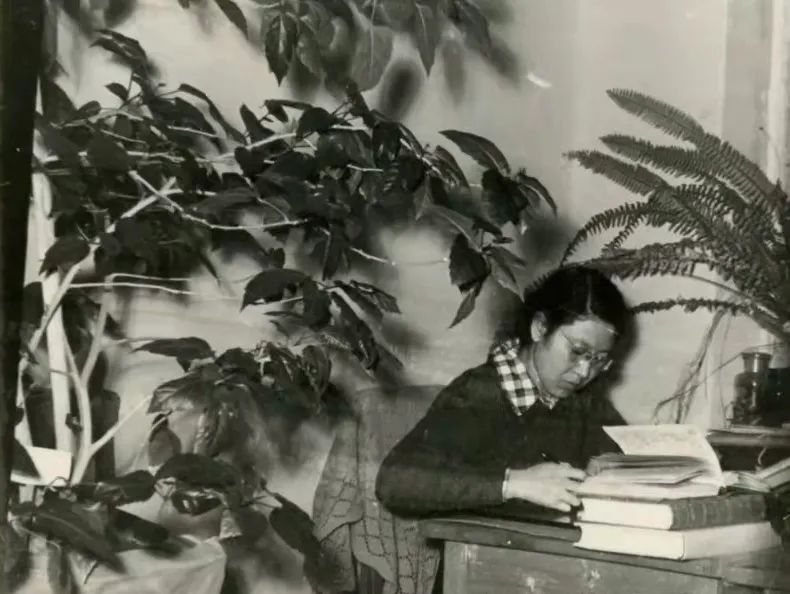

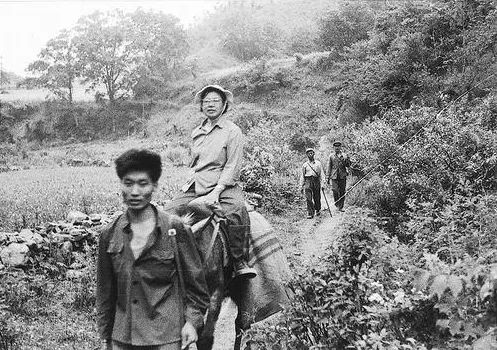

董玉琛(1926—2011) 董玉琛,作物遗传资源学家。中国作物遗传资源学科奠基人之一。多次赴中国边远地区考察、收集作物遗传资源;共同主持建立国家作物种质库,并将各类作物种质妥善入库长期保存。研究小麦野生资源,开展远缘杂交,发现两个能使属间杂种双二倍体化的小麦种质,进而合成20余个小麦—山羊草双二倍体,带领研究生率先用冰草、新麦草和旱麦草与小麦杂交成功,将外源有益基因导入小麦,拓宽其遗传基础。 董玉琛,1926年6月11日生于河北省高阳县季朗村一个农民家庭。她的父亲先在北京高等警官学校读书,后因患肺结核病退学回家休养。她自幼住在外祖母家,外祖父则在县城从商,经营布线批发。母亲深感女子必须念书才能有所作为,遂在董玉琛6岁时便送她进县立女子小学上学。七七事变后日本侵略军占领了华北许多大城市,经常到农村扫荡。1938年日机轰炸高阳县,无辜百姓死伤很多,给小学即将毕业的董玉琛留下终生难忘的印象。那年秋季她随父母来到北京,考入志成女中。1941年初中毕业后,董玉琛考入北京师范大学附属女子中学读高中。1944年高中毕业后考入北京大学医学院药学系。1945年秋,董玉琛跟随中国共产党地下党员由北京大学医学院转到农学院,积极投入 “反甄审” (国民党政府扬言要对被日寇侵占地区的大学生进行甄审) 等学生运动。就在这一年12月她加入了中国共产党。1946年夏,北京的白色恐怖更加严重,董玉琛便在期末考试前夕离开学校奔赴解放区张家口。不久,解放军战略转移撤出张家口,组织上决定让她回北京读书,她便于11月经组织安排考入刚从南方迁回保定的河北省立农学院,直到毕业。 1950年大学毕业后,董玉琛被分配到北京华北农业科学研究所工作,从事麻类作物研究,并经常到河北武安县农村蹲点,同时协助农作物系主任处理有关事务,深得各方赞许。1954年她被选派赴苏联哈尔科夫农学院攻读作物遗传选种硕士学位,导师是著名小麦育种家В. И. 尤利耶夫 (Юрьев),论文题目是《正反交条件下冬小麦越冬性的形成》。1959年1月她硕士研究生毕业,获副博士学位。当得知国内正需要开展作物遗传资源研究时,她用积攒下来的钱自费到世界著名作物品种资源的研究机构全苏瓦维洛夫研究所进修3个月。为以后从事这一研究事业做准备。1959年5月董玉琛回到中国农业科学院作物育种栽培研究所 (即原华北农业科学研究所农作物系) 任原始材料室 (即品种资源室) 副主任,1960年任主任,积极推动各省 (市、区)作物遗传资源研究工作的开展,并从事麦类作物遗传资源研究,着重抓品种档案整理和国外引种。其后,她和同事们一起从国外引种材料中评选出小麦优良品种欧柔和大麦优良品种矮秆齐在生产上大面积推广。1965年初她带队到甘肃省张掖县驻点并筹建中国农业科学院西北工作站,至 “文化大革命”开始后才回所。1971年中国农科院作物所与北京市农林科学院作物研究所合并,她是合并后的所领导小组成员之一,负责到北京郊区各基点检查,后在延庆县驻点。1978年秋,中国农业科学院成立了作物品种资源研究所,董玉琛被调到该研究所任副所长,此后,她便只争朝夕地积极投入到云南省和西北、华北、东北地区的小麦及其野生近缘植物考察收集工作中,带领研究生从事小麦遗传资源的收集、保存、评价和利用研究,在短短的十几年中做出了令人瞩目的成绩。 董玉琛历任中国农业科学院作物品种资源研究所副所长、所长,中国农学会遗传资源分会副主任委员、主任委员和名誉理事长,中国作物学会常务理事,中国农业科学院第二、三届学术委员会委员,中国农业科学院第二、三届学位委员会委员,《作物学报》、《作物品种资源》、《生物多样性》等期刊的副主编或编委。1993年被评为中央国家机关巾帼建功标兵。 一、参加组建中国遗传资源研究工作体系 20世纪50年代中期,为了防止作物遗传资源流失,中国开展了第一次全国性作物品种的种子收集工作,并在1958年夏召开了全国大田作物工作会议,商讨如何保存和研究已收集到的20万份 (包括重复) 作物品种资源。中国农业科学院的领导希望正在苏联学习的董玉琛回国后能够从事作物品种资源方面的研究,为此,她专门到全苏瓦维洛夫作物栽培研究所进行短期进修,并参观了该所的每一个系,向有关专家请教、学习作物遗传资源的基础理论和工作方法。已故的前苏联科学家瓦维洛夫在世界各地考察、收集、研究作物遗传资源15万份后提出 “世界作物主要起源中心”、“性状平行变异系列”等学说的业绩深深地感召了她。当看到该所保存有30多万份材料规模宏大的种质库和管理有序的作物种质样本现场时,她便暗下决心,将来一定要建立起中国自己的作物遗传资源事业。 董玉琛回国后一直为发展中国作物遗传资源事业辛勤耕耘,默默奉献。她认为 “原始材料” 这一术语是从俄文直译过来的,不能表达这项事业的原意,提出应将 “原始材料” 改为 “品种资源”,这一改变得到了农业科技界的认可。随之她领导的原始材料研究室亦改为品种资源研究室,并负责全国相关业务的组织协调工作。接着,她在掌握第一手资料的基础上,制定出中国作物品种资源收集、整理、保存、种子更新、特性鉴定、建立档案、编写目录、撰写品种志以及种子分发与利用等工作细则,使中国作物遗传资源研究工作逐步走上正规化。 1979年在担任副所长期间,董玉琛协助筹备和召开了第一次 “全国农作物品种资源科研工作会议”。会议提出 “广泛收集、妥善保存、深入研究、积极创新、充分利用” 遗传资源工作方针,制定全国作物遗传资源科研规划,明确各级相关机构的职责与分工。随后,中国农业科学院有关研究所和大多数省 (市、区) 农业科学院相继成立了品种资源研究室 (所)。至此,初步建成了中国作物遗传资源研究工作体系。 1984年董玉琛主持召开了第二次 “全国农作物品种资源科研工作会议”,会上着重讨论了全国科研工作协调方案、对外交换管理办法、种子入库暂行管理办法等问题以及 “七五” 重点研究课题设想。这对进一步推动和协调全国作物遗传资源研究工作起了重要作用,也为中国作物遗传资源研究列入国家重点科技攻关项目创造了必要条件。 二、组织小麦野生近缘植物考察 1978年,中国迎来了科学的春天,国家科委批准了中国农业科学院作物品种资源研究所的首要任务是作物品种资源的考察收集。这对当时担任副所长的董玉琛是一个极大的鼓舞,因为过去的作物品种材料收集多是委托办理,很少进行现场考察,覆盖面也不够广泛,边远地区较少涉及,同时只注意收集栽培品种,没有包括野生近缘植物。 1979—1983年间她牵头组织大规模的云南作物品种资源考察,包括大田作物、蔬菜、麻类、茶、桑等,自己直接参加麦类品种资源考察,曾先后3次带队到滇西南、西北18个县进行考察收集。这些地区正处横断山脉中心地带,碧罗雪山、梅里雪山陡峭入云,怒江、澜沧江湍流险急,考察队经常艰辛地行进在崎岖危险的山崖小道上。当时已年过半百的董玉琛,仍然和年轻人一样,爬山涉水,风餐露宿,日夜兼程,时而在荒野路旁或麦田寻寻觅觅,时而向农户问长道短。最后收集到麦类作物遗传资源300多份,查明了普通小麦、密穗小麦、圆锥小麦在云南分布的海拔高限,以及中国特有的普通小麦云南小麦亚种 (铁壳麦T. aestivum ssp. yunnanense King) 分布的县、海拔和生境,并命名10个新变种。在此次收集的小麦变种中33个为国内首次发现,其中23个国外未见报道,进一步证明中国是六倍体小麦的多样性中心之一。 1982—1983年,董玉琛又带队进入新疆,与八一农学院等单位合作开展新疆作物遗传资源的考察收集,从阿尔泰山到昆仑山,走遍天山南北各地,共收集资源600多份,包括28种大田作物和园艺作物。董玉琛本人侧重于小麦及其野生近缘植物的收集,发现11个小麦变种是国内未报道的,其中黑长芒穗分枝波兰小麦变种和3个新疆小麦变种是国际上未报道的。中亚是世界小麦野生近缘植物 (小麦族) 的分布中心之一,中国有11个属。此次在新疆收集到的有10个属37个种110份材料,证实新疆是世界小麦近缘植物的主要分布区之一。 1986—1990年,董玉琛再一次带领课题组与国际植物遗传资源委员会合作,对中国的小麦野生近缘植物进行了考察和研究。5年间,先后经历东北、华北、西北等12个省 (区),由低湿盆地到荒漠草原,由荒凉戈壁到茂密森林,从额尔齐斯河畔到渤海之滨,从祁连山巅到小兴安岭,处处都留下了她的足迹。工夫不负有心人,此行共收集到小麦野生近缘植物547份,包括10个属的53个种和7个变种,同时查明了这些属、种的主要分布区和生境,为这些资源的利用提供依据。例如,内蒙古的冰草和羊草抗寒力特强,可在最低气温–40℃且无雪覆盖的地方生长; 新疆的新麦草和旱麦草分蘖多、抗旱力强,有的生长在年降雨仅几十毫米且不能灌溉的地方; 吉林西部的短芒大麦草耐盐性强,有的就生长在盐碱坑中; 赖草对土壤的适应性很强,有的能在石灰窑旁堆满石灰的地上生长。通过抗病性鉴定,从这些材料中已筛选出一批抗小麦黄矮病和白粉病的珍贵新种质。此外,还对全部收集材料进行形态学特征和染色体数目的鉴定,完成15个种的核型分析,为小麦野生近缘植物的分类和多样性研究积累了宝贵资料。在她的努力和带动下,目前中国农业科学院作物品种资源研究所已成为中国小麦近缘植物研究的两大中心之一。 1948年,董玉琛(右二)在河北省立农学院学习期间与同学留影 三、主持建成国家作物种质库 作物遗传资源不仅是本国的,也是全人类的宝贵财富,必须妥善保存,保证不丢失、不变性、高活力。1958年美国已建成能控制温度的现代化种质库;20世纪60—70年代日本、德国、瑞典、意大利、苏联和一些国际农业科研机构也先后建起了现代化种质库。然而,在1986年前,中国收集的20多万份作物遗传资源仍分散保存在各省农业科学院和中国农业科学院有关专业研究所的简易种子库里,这是既费人力物力又很不安全的做法。1984年建设国家作物种质库的计划被批准了。在前任所长许运天完成选址调查、制定工程计划和建筑设计的基础上,董玉琛肩负起组织实施建库工程的重任,在组建领导班子之后,从审定设计图纸,检查工程质量和进度,以至指导仪器设备的选购、安装、调试等各个工作环节,都亲临现场与工程具体负责人共同商定。就这样,仅用两年时间,一座现代化的国家作物种质库便以优质工程于1986年在北京落成了。这是一座世界一流的种质库,其冷藏室常年保持温度(–18±2)℃,相对湿度为(50±7)%,可贮存作物种质40万份,保持种子生活力50年以上。 国家作物种质库一落成,紧接着董玉琛便提出全国作物遗传资源入库的技术方案,即按作物组成全国协作组,每个协作组的成员单位根据该作物的全国遗传资源目录协商确定其分工繁种任务,并与国家作物种质库共同制定入库种子的数量和质量标准以及入库程序。1986—1990年期间,20余种大田作物和多种蔬菜、牧草的20万份遗传资源顺利、安全地进入国家作物种质库,得到长期保存,为中国乃至世界农业的持续发展做好了遗传资源的贮备。在这项功在当代、利在千秋的事业中,董玉琛倾注了大量心血,贡献了自己的智慧。 1954年,董玉琛在苏联留学时在教研室学习 四、发现染色体自然加倍的小麦种质,属间杂交获得成功 近代育种实践表明,当小麦品种性状改良达到一定程度时,要想进一步提高,需要借助于小麦以外的有益基因。为此,董玉琛除在国内广泛采集小麦野生近缘植物外,还积极从国外引进这类野生植物,并建立专门的长期观察圃对这些材料进行调查、研究和繁种; 同时大量开展小麦与其野生近缘植物杂交的研究。 她在带领研究生进行这个课题研究中,发现两个能使属间杂种染色体自然加倍的小麦种质: 波斯小麦 (染色体组AABB) 编号PS5和硬粒小麦 (AABB) 编号DR147。它们与山羊草、黑麦等属杂交后,杂种第一代不经秋水仙素处理可自然产生异源双二倍体。他们利用这两个种质与粗山羊草 (DD)、尾状山羊草(CC)、小伞山羊草 (UU)、拟斯卑尔脱山羊草 (SS)、顶芒山羊草 (MM)、钩刺山羊草 (UUCC)、卵穗山羊草 (UUM°M°)、柱穗山羊草 (CCDD)、偏凸山羊草 (DDMVMV)、肥山羊草(DDMcrMcr)等10个种杂交,在3年内合成了22个小麦—山羊草双二倍体,即Am1至Am22。这些双二倍体大多数抗白粉病,其中Am3和Am6的抗白粉病基因分别位于5B和1A染色体上。这些双二倍体已提供育种单位作为亲本使用,其中Am6与小麦杂交已育成抗白粉病、矮秆、大穗的小麦品系。他们还揭示属间杂种染色体自然加倍是由花粉母细胞减数分裂时两种异常行为造成的: 一种是全部染色体集中到赤道板时不发生配对,而构成每条染色体的姊妹染色单体随后相互分开,分别移向两极,形成体积均等的二分体,然后直接发育成未减数配子; 另一种是细胞质提前分裂,形成体积不等的两个子细胞,其中大子细胞含全套或大部染色体,再经正常的第二次分裂,发育成两个未减数配子。这第二种行为在小麦研究中属首次报道。此项研究为开发利用小麦近缘植物的有益基因提供了宝贵的材料和经验。 通过远缘杂交与组织培养 (幼胚培养、花药培养、杂种试管苗无性繁殖) 相结合的方法,她和研究生们还将小麦与赖草属的多枝赖草,冰草属的冰草、沙生冰草、根茎冰草 (均为PPPP),新麦草属的新麦草 (NN) 和旱麦草属的东方旱麦草 (FdFdFtFt)等4个属的6个种杂交成功并得到杂种后代。这是世界首次成功,迄今尚未见他人做成。可以预言,采用他们的这一套远缘杂交技术,小麦族 (Triticeae) 内的任何一个种都能杂交成功,并有望实现多种外源有益基因的转移。目前,她的课题组利用分子生物技术在小麦远缘杂交后代中已鉴定出一批有用的遗传育种材料,如小麦一顶芒山羊草异附加系1M、4M、7M,异代换系4M/4D,小麦—多枝赖草单体异附加系2J (或2N),端体异附加系5J (或5N),二体异代换系1D/1J (或1D/1N),以及小片段异位系。小麦—冰草异附加系和易位系分别具有抗病、抗旱、耐盐、优质等特点,已作为优异遗传资源提供育种家利用。 董玉琛辛勤耕耘几十年,硕果累累,成就卓著。她参与主编的 《全国小麦品种资源目录》 (上、下册) 获1980年农牧渔业部科技改进一等奖,主持的 “云南麦类品种资源考察与研究” 获1981年农牧渔业部科技改进一等奖,主持的 “小麦杂种染色体自然加倍种质的发现和利用” 获1992年国家科技进步二等奖,主持的 “中国北方小麦族遗传资源的收集” 获1993年农业部科技进步二等奖,主要完成的 “优异小麦种质资源欧柔和欧柔白的鉴定与利用” 获1993年农业部科技进步三等奖,主要完成的“小麦远缘杂交中外源染色体的分子标记鉴定”获1997年国家科技进步三等奖。 她先后在国内外发表论文100余篇,其中1/3发表在国家一级刊物和国外重要刊物上。参与主编 《中国小麦品种志》 3本,并在《中国小麦栽培学》、《植物遗传育种学》、《中国小麦学》和《中国农业百科全书·农作物卷》 等10余本专著中,撰写了有关作物遗传资源的章节。主要译著有 《世界小麦》、《世界主要栽培植物的起源中心》、《小麦现代品种及其系谱》 等。 更为可喜的是她在培养优秀专业人才方面也获得了丰收。她指导的9名硕士研究生全部以优异成绩毕业;11名博士研究生中,10人已毕业; 博士后3名,1名已出站。这些学生大部分已成为所在单位的骨干,有的被授予有突出贡献的中青年科学家称号,有的被批准为跨世纪青年学科带头人。20世纪90年代末,她已带出一支老中青结构合理、学风正派、基础扎实、业务素质好、团结奋进的学术样队,他们正热火朝天地为迎接21世纪农业科学的挑战而努力拼搏和攀登。 董玉琛将全部精力倾注在作物特别是小麦遗传资源研究事业上,勤勤恳恳,任劳任怨,手脑并举,有条不紊,日积月累,聚微见著,这是取得成功的基本点。她襟怀坦荡,淡泊名利,心地善良,与人为善,能够最大限度地调动周边同志的积极性团结共事也是很重要的一个优势。更具战略意义的是,她把事业的希望寄托在年轻一代,特别重视青年人的培养,工作上给予支持、鼓励,为他们创造研究条件,生活备加关心,帮助解决一些力所能及的问题,而当工作取得成绩或荣誉时则总是想着将他们推向前头。董玉琛主持的 “小麦杂种染色体自然加倍种质的发现和利用”研究,获得国家科技进步二等奖,在申报时她毫不犹豫地把一名年轻研究生放在第一完成人的位置。这件事给人们的震动很大,她的学生们心悦诚服地说:“董老师不仅传授我们科学知识,还教育我们如何做人。” 董玉琛的金秋是丰盛的,后继大有人在。她已从自己从事的事业中看到中国更加美好的明天。 1979年,董玉琛(骑马者)在滇西北考察小麦种质资源 五、人物生平 1926年6月11日 出生于河北省高阳县。 1944—1946年 在北京大学医学院及农学院学习。 1947—1950年 在河北省农学院学习,获学士学位。 1950—1954年 任华北农业科学研究所技术员。 1954—1959年 在苏联哈尔科夫农学院学习,获副博士学位。 1959年1—4月 在苏联全苏作物栽培研究所进修。 1959—1971年 任中国农业科学院作物育种栽培研究所助研,副研,副室主任,室主任。 1971—1978年 为北京市农林科学院作物研究所领导小组成员,副研。 1978—1983年 任中国农业科学院作物品种资源研究所副研,副所长。 1983—1987年 任中国农业科学院作物品种资源研究所研究员,所长。 1987年起 任中国农业科学院作物品种资源研究所研究员。 2011年9月26日 逝世。 (本文图片来自百度网、微信公众平台“中国科学家”)