礼赞 · 科学家精神

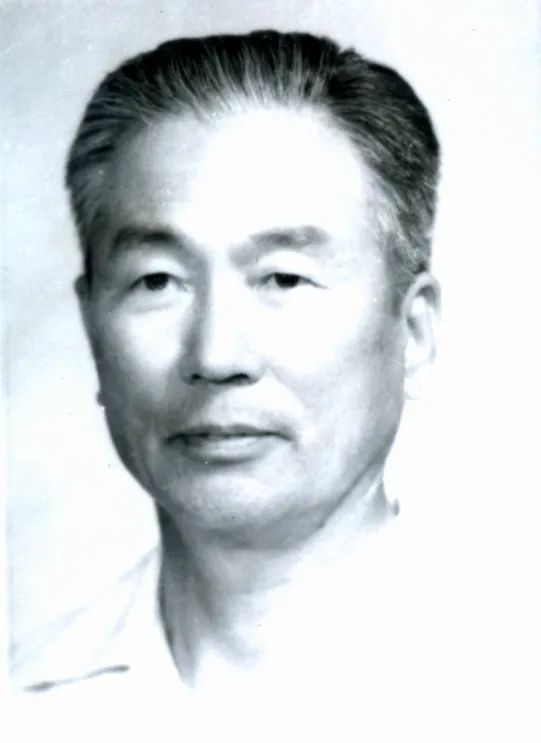

礼赞•科学家精神 | 程天庆

为贯彻中共中央办公厅、国务院办公厅印发的《关于进一步弘扬科学家精神加强作风和学风建设的意见》及习近平总书记在科学家座谈会上重要讲话精神,激励广大作物科学家和科技工作者大力弘扬科学家精神,不断向科学技术广度和深度进军,中国作物学会微信公众平台特推出“礼赞•科学家精神”系列,主要内容源自由本会编辑的《中国科学技术专家传略•农学编•作物卷》。

程天庆(1918—2007) 程天庆,马铃薯育种与栽培学家。支援西藏建设20年,为发展西藏农业生产做出了贡献。长期从事马铃薯育种、栽培和马铃薯病毒性退化控制的研究。选育出适合一季作的马铃薯品种“虎头”等;适合二季作的马铃薯品种“坝薯9号”等。通过对有翅蚜虫迁飞规律的研究,提出解决北京地区种植马铃薯就地留种问题的技术策略。对我国马铃薯品种改良和脱毒快繁等起到了重要的推动作用。 程天庆,1918年11月3日出生于河北省肥乡县南杜齐村。幼年在本村私塾读书,后到县城小学读书。1932年小学毕业后考入河北省永年县第十三中学。1935年初中毕业后到河北省保定市志存中学读高中。1937年日军发动“七七”卢沟桥事变,大举侵略中国,北京沦陷,河北省骤降寇患,人心恐惧,四处逃难。学校停课,程天庆和朋友决定去西安暂时避难,打算在西安租两间民房以便迎接家人。然而他到西安还未租到住房,日军已到达黄河北岸,他和家中失去了联系。河北沦陷,他有家难归,在西安又举目无亲。八月间离家时衣被单薄,带的钱又少,虽然省吃俭用,经过两个月的时间已经快用光了,怎么办?抱着一线希望给在河南省许昌县税务局工作的父亲的结拜兄弟写信,天无绝人之路,他喜出望外的收到了王庭槐叔叔的回信,并叫他马上到许昌。那时许昌正在收容从河北省逃出来的难民学生。当他付了房租钱,准备到许昌时只剩下六角钱,没有钱买火车票了。怎么办?搭货车。幸亏他们到西安火车站搭上了一趟难民车,就这样到了许昌,并立即登记入难民学校,他在抗战期间有了继续读书的机会。这个学校后来定名为国立第一中学。学校从许昌经南阳、镇平最后转到淅川县才正式开课。1939年2月程天庆在国立第一中学高中部毕业。当年由朋友相助到陕西省城固县考入国立西北农学院。由于他生长在农村,对农学很感兴趣,同时他深知农民的疾苦,决心要在农业上为国家作贡献。在抗日战争期间有机会进入农学院学习很不容易,他非常珍惜这个学习机会并刻苦学习。1943年于农学院毕业并取得农学学士学位。 他于西北农学院毕业后,1943年7月到了甘肃省农业改进所任技佐。1943年8月他被派到岷县洮岷区农林实验场工作。该场有耕地30亩,基础差没有试验材料。程天庆在该场负责技术工作后,于岷县一带进行了农业调查并搜集了一些小麦、马铃薯、蚕豆等农家品种,开展了选种工作。经过品种比较试验选出了高产、优质的“深眼窝”马铃薯品种。当地农民很喜欢这个品种,于是他在农场繁殖、用沟藏法贮藏种薯向农民推广。在冬小麦试验中选出“兰麦”品种,后来还引入了一批冬小麦品种进行试验,为该场育种工作打下了基础。 1945年抗日战争胜利,日军投降后他于1947年1月到了徐州津浦铁路局农林股任工务员。后因该局农场划给外单位,他被介绍到南京农林部农业推广委员会粮食组工作。他在王绶老师的领导下从事全国主要粮食作物的种植面积、产量以及良种推广等资料的汇集、整理等工作。1949年1月解放军渡江前国民党政府南逃,他被遣散后在原单位和一些同事保护国家财产,防止坏人偷窃、破坏。1949年4月23日南京解放了,机关实行军管,他立即写报告参加了革命工作,接收农业推广委员会的是华东区农林水利部南京办事处。 一、把全部精力投入革命工作 中华人民共和国成立了,中国共产党和毛主席使中国人民从水深火热中解救出来,中国人民站起来了。程天庆从内心深处有说不出的喜悦,为了建设新中国,他愿意献出自己的一切,他好像有用不完的力气。他说只要国家需要干什么都行。南京解放后程天庆第一次接受的任务是到南京迈皋桥和安徽宿县等地清理农推会贷出的良种玉米、大豆等帐目。清理工作未结束他接到工作调动通知立即回南京。 1950年1月程天庆从南京调到北京中央农业部工作,在粮食生产司任技术员。中央为救济皖北灾区,他被派到北京丰台协助政府收购早熟种马铃薯,并争取到华北人民革命大学学习的机会,4月间入校学习,10月间学习毕业。抗美援朝开始后,他尚未离开学校即报名参加抗美援朝。当时他爱人已怀孕,他以国家利益为重说服爱人克服困难,并按时出发参加了抗美援朝大军。10月底到达沈阳东北军区,被分配到军区后勤营房部预算科工作。当时赴朝军队急需粮食供应,由于没有方便食品只有炒面,因而所有的军区后勤部门全投入了炒高粱米做炒面的工作。程天庆在营房部也三班倒昼夜不停地轮流炒高粱米,然后运往工厂做炒面。虽然他累得腰酸腿痛,但他心情非常愉快。他理解这项工作很平凡,但对前线战士来说却非常重要。大约两个月过去了,后勤部才解决了前线战士们的食粮问题。这时他在营房部预算科才正式开展工作。当时营房部的主要任务是保证东北军区部队的住房问题。预算科负责部队的营房扩建、维修、增加水暖设备等工作。各地驻军对营房部提出的预算都要进行审核。这种工作对程天庆来说是生疏的。但经过工程师的讲解和现场实践,他很快掌握了土木结构和水暖用材的规格和标准。他克服困难不辞劳苦地几乎跑遍了东北各地,及时完成了任务。1951年由于工作积极努力被授予三等功。 1952年10月间朝鲜停战。他又调回北京农业部粮食生产司。后因工作需要他被调到华北农业科学研究所从事甘薯研究工作。他除对甘薯块根形成及块根生长需肥规律进行研究外,还做了良种良法配套栽培技术的研究。1954年他到河北省定县蹲点,调查当地农民的甘薯育苗技术,推广华北所育成的甘薯117和甘薯166品种,并和植保系合作开展甘薯黑斑病防治工作。定县是河北省甘薯主产县,但甘薯黑斑病比较重,推广温汤浸种育苗,防治黑斑病效果非常明显,深受农民欢迎。 1955年由于工作需要他转入了马铃薯育种和防治马铃薯退化的研究。1957年参加了中国农业科学院组织的低产区工作组。他曾到河北省张北县和山西省天镇县开展工作。在张北县经过调查提出深耕保墒增产措施。在天镇县进行了马铃薯晚疫病的防治工作,并调查了种薯贮藏方法与播种后产生仔薯造成缺苗断垄的原因等。1958年低产区工作结束。程天庆深感开展马铃薯育种工作首先必须防止马铃薯退化。因而他和负责马铃薯工作的林世成同志商量到张家口坝上沽源县平定堡创建马铃薯育种基地。还与张家口农业科学研究所合作搜集了国内309份马铃薯材料,并进行了归纳整理,将同名异种和异名同种的马铃薯品种经田间和室内鉴定后分别归并成89个品种,并编写了“马铃薯品种目录”。同时从国外引进的马铃薯品种中筛选出一批高抗晚疫病的品种,如Kuannae(克疫)、Kennebec(抗疫白)、Epoka(疫不加)、Everest(疫畏它)等。并利用这些品种和国内的一些抗晚疫病的品种“紫山药”、“小叶子”、“多子白”等进行品种间杂交,取得了大量的杂交种子。于1958—1959年一部分杂交种子在北京的温室内种植后将结的小薯块运到沽源县繁殖和观察。1960年因中国农业科学院作物所工作大变动,杂粮室取消、人员下放,林世成改搞水稻,程天庆调到西藏自治区农业科学研究所。因而将所有的马铃薯育种材料和记录资料全部交给张北县坝上农业科学研究所。后经该所对移交的马铃薯杂交材料进行种植和观察比较,育成了“虎头”、“跃进”、“坝薯9号”3个优良品种。其中“虎头”品种获农牧渔业部一等奖,国家科委三等奖;“跃进”和“坝薯9号”获河北省科技成果三等奖。当然这些品种的育成都有林世成和程天庆的一部分功劳。 二、不畏艰险完成西藏农业考察工作 1959年末组织上决定派程天庆参加由中国科学院自然资源综合考察委员会组织的西藏考察队。1960年初进藏考察,程天庆在考察队担任农业组组长。1959年西藏平叛后仍有零星叛匪扰乱治安。组织上为了考察队的安全,进藏前在青海省格尔木配备了队员自卫的枪支弹药,每个专业组有一辆解放牌篷车,到达拉萨后又配有藏族翻译。1960年5月开始到西藏各地考察。由于许多地方不通汽车,只有步行或骑马深入到山区农村考察。一次他们到隆子县加玉区考察,骑马走傍山小道,一边是高山一边是很深的河谷,路很窄只能单人行走。到中途有一块约1.5米长、0.6米宽的青石板正在拐弯处呈45°的坡度,马走到这里只能前进不能后退。这里的马可能走惯了山路,到这里前蹄往下滑,后退弯曲屁股挨着石板滑下去,更危险的是刚滑下去就是一个急转弯。据说县里一个通信员就是在这里坠入深谷丧命的。过了这个骑马难下的滑石板,大家异口同声地说这是一道鬼门关。也正是在这次考察中,程天庆在列麦村的青稞地里发现了野生大麦,后来又在普玉乡的扎西土门村发现了二棱和四棱野生大麦。野大麦都生长在青稞田里,青稞尚未成熟野大麦的小穗即已脱落,所以它的种子在田间不会被牲畜吃掉而保存了下来。按说如果野大麦是西藏原产,就应在附近找到野生群落,可是程天庆走进深山也未发现野大麦的踪迹。同时这里的山羊、家猪等牲畜全是放牧,就是有野大麦也可能被吃光。所以野大麦只有可能在农田里保存下来。西藏的野燕麦、野油菜也和杂草一样生长在农田中,这是西藏农业的一个特点。 1961年他进藏后在高海拔地区作了重点考察,还在帕里蹲点观察。朗卡子(海拔4432米)、堆纳(海拔4400米)、帕里(海拔4300米)这些高海拔地区的作物主要是早熟青稞、马铃薯和油菜(白菜型)。帕里年无霜期平均只有19天,﹥5℃的积温为833℃(5.24~9.24℃),没有﹥10℃的积温。早熟种青稞(朱久马)在日喀则(海拔3900米)60天成熟而在帕里需要110天才能成熟,亩产100~150千克也很难得。马铃薯生长前期受霜害比较频繁,而只要茎叶未全部枯死,仍能恢复生长并获得1250千克左右的亩产量。程天庆于1960—1961年在西藏的2年考察工作期间,走遍了拉萨、泽当、江孜、日喀则、林芝和昌都地区的主要县,但林芝地区的墨脱县和昌都地区的察隅县由于公路未修通或雪封山等原因未能考察。1962年因国家经济困难中途停止了考察而未去阿里和黑河地区。通过这次考察,程天庆执笔撰写了《西藏农业概况》,总结了2年中西藏农业考察情况,为发展西藏农业生产、建设新西藏提供了资料和依据。 三、为西藏农业科技奉献二十年 程天庆于1960年10月正在西藏拉萨考察总结期间接到被调到西藏工作的通知。他没有犹豫立即到西藏农牧处报到并到指定的西藏自治区农业科学研究所工作,但因考察还在继续进行,所以到1962年初才到西藏农科所正式投入工作。应当指出当时西藏考察队调到西藏工作的专业人员有十多人(包括农业、地质、植物、水利等),然而只有程天庆一人主动把户口关系转到西藏,其他则无一人进藏。程天庆说:“在那里工作也是建设新中国,没有可讨价还价的,因为我是一个中国人,建设祖国义不容辞。”1962年他到西藏农科所任研究室主任,1966年任副所长。他一贯对科研工作认真负责,对青年尽力帮助、培养。特别关心藏族青年工人的培养,帮助他们学文化、学汉字、打算盘,还选送了一批工人到北京农业大学进修,这些同志后来都成了西藏农科所的骨干。在他任职期间西藏农科所选出了一批优良品种,包括青稞(裸大麦)、冬小麦、春小麦、油菜、豌豆、蚕豆、马铃薯等。对增产起到了重要作用,并获得西藏自治区政府的奖励。他主持育成的马铃薯品种“藏薯1号”也获得四等奖。同时在果树、蔬菜、土壤、肥料、农机、气象、植保等专业上也为西藏农业生产做出了贡献。他主笔的《西藏农作物品种》对西藏农业良种化起到了促进作用。 1963—1976年程天庆先后在拉萨地区的达孜县、堆龙德庆县、泽当的乃东县、日喀则的白朗县蹲点总结群众的生产经验,调查生产上存在的问题,并向农民传送科学技术,推广优良品种等。例如:总结了农民消灭野燕麦的“耕作灭草法”和淹灌消灭然巴草(茅草)的方法;用豌豆、雪萨(苦豆)与小麦、青稞混作提高土壤肥力的措施等。但毕竟西藏农业生产上仍存在着许多亟待解决的问题,程天庆于1973年开始在堆龙德庆县羊达乡蹲点时努力建设综合农业样板基地,为改变西藏农业生产上的落后面貌作了以下工作:1.把育成的青稞、小麦等良种进行推广;2.防治病虫害,消灭黑穗病和金龟子幼虫;3.推广八寸步犁加深耕层取代土犁;4.推行板锄取代勾锄,提高除草功效;5.改撒播为条播,推广畜力播种机;6.推广脱粒机取代连枷打场;7.提倡修厕所和牲畜圈垫土积肥,移风易俗,讲究卫生;8.用除草剂灭草,特别是用燕麦灵消灭野燕麦;9.推行机耕机播以及收获脱粒等向机械化作业迈进。在程天庆调离西藏前这里的生产已初步改观。 程天庆事业心很强,为了科研早出成绩他宁愿放弃3年1次的假期也要在作物生长季节观察记载。所以他有时5年才回内地休假一次。而且他休假回到西藏后由于尚未适应高原缺氧条件,过早参加劳动得了高山心脏病和多血症,后来食欲不振,日益消瘦。因此,领导让他回北京治病,并于1980年正式调回北京中国农业科学院作物所工作。至此程天庆支援西藏建设整整20年。 四、全力投入马铃薯研究 程天庆回到北京休养后身体逐渐恢复。1980年从西藏调回中国农业科学院作物所后,为了继续开展马铃薯研究工作,他先后到河北省张北县、山西省大同市、内蒙古乌盟和黑龙江克山等农科所了解马铃薯科研情况,到四川、云南、贵州和广西等地进行了马铃薯生产情况调查了解。当时作物所没有马铃薯课题,他和蔬菜所马铃薯组协作搞马铃薯杂交育种工作。1981年他由作物所调到蔬菜所。根据1980年他对130份马铃薯品种的观察和94个杂交组合的调查结果,总结出2条基本经验:1.马铃薯病毒病比较严重,130个品种中只有24个(18.46%)品种没有明显的病毒病症状,其余106个品种(81.54%)均明显被病毒侵染,主要病毒为卷叶、花叶、皱缩花叶、束顶等。所以做亲本或用于生产的马铃薯品种必须进行茎尖脱毒。2.在北京地区作马铃薯杂交工作,亲本材料的种植应在3月下旬尽早播种,以便在6月初高温到来前结束杂交工作,取得高座果率。1980年亲本播种在4月18日太晚了,在94个杂交组合中只成功了20个组合(21.27%),座果率仅5.51%,但5月31日—6月5日杂交的座果率为9.15%,而6月16日—6月25日的杂交座果率仅0.25%,座果率受高温影响非常明显。 1983年开始了全国马铃薯科研的“六五”攻关工作。程天庆被聘为马铃薯专家组成员。“七五”马铃薯攻关时程天庆为马铃薯课题及“马铃薯亲本材料筛选与创新”专题主持人。当时他深感我国马铃薯品种的薯形差、芽眼深,既不利加工又不利于出口。于是他提出改良马铃薯薯形、提高马铃薯品质和专用型马铃薯品种的育种目标。同时他认为没有过硬的亲本不可能育出过硬的品种,建议增设马铃薯亲本材料筛选与创新专题研究,并大力提倡育种单位交换亲本材料,开展育种大协作。“七五”期间蔬菜所选出了早熟马铃薯“中薯1号”和“中薯2号”品种。全国攻关组选出19个品种,而且薯形品质等大大提高,为我国马铃薯增产和品种更新换代起到了重要作用;也为我国马铃薯出口创汇提供了条件。他主持的专题筛选出抗X、Y病毒材料19份,高淀粉的7份,高蛋白质的5份,低还原糖的4份,产生2n配子(♂)的2份等。全国攻关组选出各项优良亲本材料共374份,为我国马铃薯育种工作登上新台阶提供了广泛的基础。 为了防止马铃薯的种薯病毒性退化,解决北京地区就地留种生产优质种薯,程天庆进行了多方面的研究,提出了5项措施:1.利用脱毒的早熟马铃薯品种;2.种薯田密植生产,小种薯与商品薯分开种植;3.根据北京地区有翅蚜虫飞迁规律,春季种薯提早到5月底收获,防止蚜虫传毒,实行秋播二季作留种;4.整薯播种避免切刀传毒;5.种薯田喷药灭蚜并及时淘汰病株。采用上述技术措施后,脱毒的种薯可连续就地留种8年仍能保持商品薯高产,改变了北京地区长期依靠从外地调种生产马铃薯的局面。此项成果于1986年通过了专家鉴定。 程天庆在“七五”攻关期间对提高马铃薯实生种子的纯度和杂种优势利用,在产生2n配子的二倍体材料筛选和四倍体的花药培养、诱导孤雌生殖以及花培植株的加倍方法研究等方面做了大量工作,为进一步育成分离少、高产、质优的马铃薯实生种子材料打下了基础。 五、严于律己以身作则 不断努力取得丰收 程天庆在工作上精益求精,力求把每项工作做好。解放后他的工作频繁调动,但他不管在什么工作岗位上总是兢兢业业、勤勤恳恳地努力工作。他今天能做的事绝不拖到明天。无论上班、开会,除非有特殊情况,一般他绝不迟到早退,这对于他已养成了习惯。他写东西力求简练,对一文一字也常加推敲,尽量做到恰如其分。在西藏农科所时他对研究室的每个同志的年终总结都要仔细地看一遍,有的文字不通顺或词不达意,他为之修改或另写在一张纸上,他说每年的总结是当年的进度与结果也是下年的工作基础,要提高离不开这个基础,科研工作就是一年一个脚印前进的,不能马虎从事。在农村蹲点时他和工人同吃同住同劳动。经常学习毛主席著作并深入浅出地给工人同志讲解矛盾论、辩证法,他说矛盾论、辩证法是一个人工作、生活和做人处世的指南,一个人要愉快的工作和生活,运用好矛盾论、辩证法非常重要。他对工人、干部一视同仁,他一贯尊重工人的劳动,他说科研成果离不开工人的辛勤劳动,当你走上领奖台时要牢记这荣誉有工人一份,只要是一个国家干部不论职位有多大差别,都有以身作则做好工作的责任,同时必须关心培养年轻同志,这是领导干部义不容辞的职责。他是这样说也是这样做的。他在西藏农科所培养的青年工人有的成了农科所副所长、有的成为农牧厅的骨干。 程天庆搞了多年科研工作。他深有体会地说:“科研工作不能三天打鱼两天晒网,这样做很难出成果,还会贻误大好时光”。在专业基础上搞科研如同建大厦,基础越雄厚,工艺越精湛,盖的大厦愈坚实愈壮观,但是做到这一点很不容易,出成果不是偶然的,第一博览群书,多看看国内外资料,掌握国际上科研动态、进度和水平;第二要在科研上有奋斗目标、计划、进度和指标;第三科研工作持之以恒不间断;第四善于实践和总结经验,书本知识和实践相结合才能不断创新,不断出成果。 程天庆曾任中国作物学会马铃薯专业委员会副主任委员,中国马铃薯杂志顾问。在他支持和参加的马铃薯育种工作中先后育成了7个马铃薯品种,并在生产上发挥了作用,其中4个品种获得了奖励。他编写的《马铃薯栽培技术》一书1992年获兴农杯科技图书二等奖。参加编写的《全国马铃薯品种资源整理与编目》1987年获农牧渔业部三等奖;“2000年我国作物科学技术和生产发展预测”1986年获国家科技成果三等奖;《当代中国农业》1998年获农业部科技进步二等奖;“马铃薯2n配子遗传与育种技术”1998年获农业部科技进步二等奖。他还参加了《中国马铃薯栽培学》、《中国农业百科全书》的编写工作。由于他支援西藏建设20年,于1983年获国家民委、劳动人事部、中国科协授予在少数民族地区长期从事科技工作“荣誉证书”。1992年开始享受有突出贡献的国家政府特殊津贴。1988年离休后获中国农业科学院“老有所为精英奖”。 六、人物生平 1918年11月3日 出生于河北省肥乡县南杜齐村。 1939年9 月—1943年7 月 在陕西省武功国立西北农学院学习。 1943年8月—1946年12月 任甘肃省农业改进所技佐在岷县洮岷区农林实验场工作。 1947年1月—1947年8月 任徐州津浦跃路局农林股工务员。 1947年9月—1949年1月 任南京农林部农业推广委员会技术员。 1949年5月—1950年1月 于南京华东农林水利部南京办事处参加革命工作任技术员。 1950年1月—1950年3月 调北京中央农业部粮食生产司工作任技术员。 1950年4月—1950年10月 北京华北人民革命大学学习并毕业。 1950年10月—1952年10月 参加抗美援朝在沈阳军区营房部工作。 1952年10月—1952年11月 抗美援朝工作结束回北京农业部。 1952年11月—1960年9 月 任华北农科所助理研究员在杂粮室从事薯类研究。 1960年10月—1980年5月 调西藏农科所任研究室主任、副所长农艺师。 1960—1961年 参加由中国科学院自然资源综合考察委员会组织的西藏考察队。 1980年6月—1981年4月 调中国农业科学院作物所任助理研究员副研究员。 1981年5月—1987年10月 中国农业科学院蔬菜花卉所任副研究员、研究员。 1981年10月 到西德考察马铃薯育种情况。 1987年10月 于中国农业科学院蔬菜花卉所离休,享受司局级待遇。 2007年12月2日 逝世。 (本文图片来自百度网)