礼赞 · 科学家精神

礼赞•科学家精神 | 杨作民

为贯彻中共中央办公厅、国务院办公厅印发的《关于进一步弘扬科学家精神加强作风和学风建设的意见》及习近平总书记在科学家座谈会上重要讲话精神,激励广大作物科学家和科技工作者大力弘扬科学家精神,不断向科学技术广度和深度进军,中国作物学会微信公众平台特推出“礼赞•科学家精神”系列,主要内容源自由本会编辑的《中国科学技术专家传略•农学编•作物卷》。

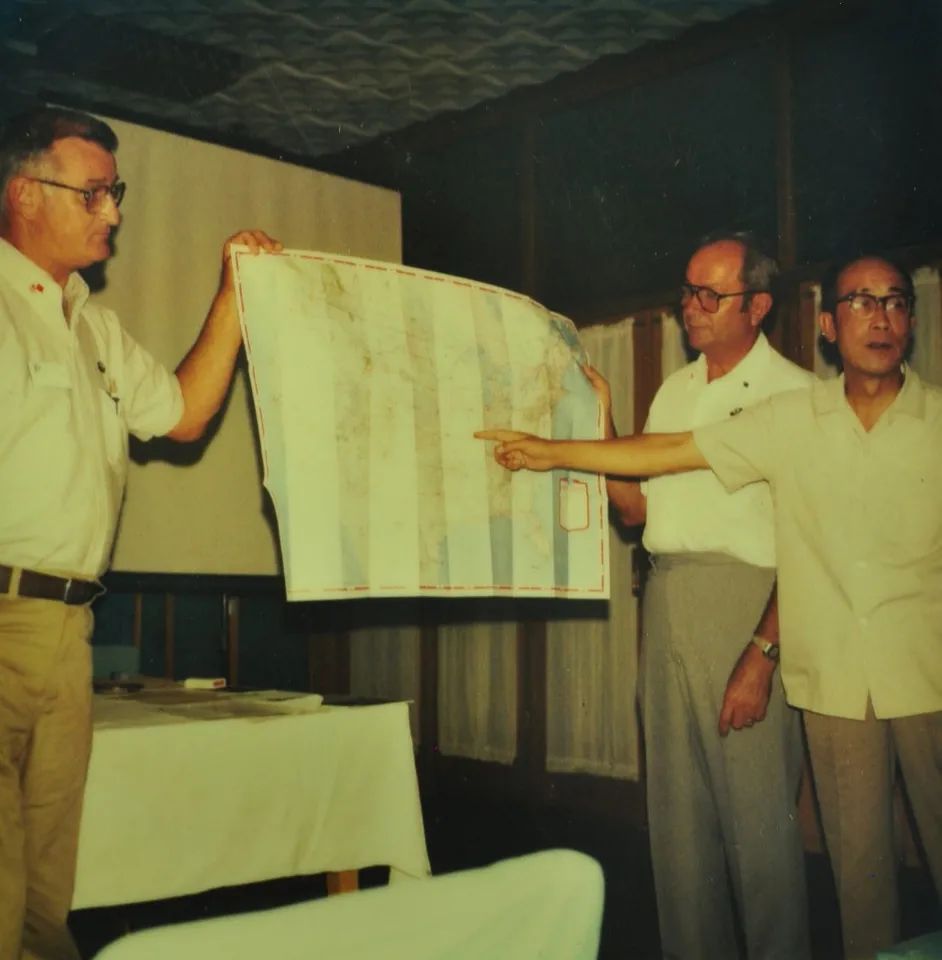

杨作民(1921— ) 杨作民教授长期从事小麦抗病遗传育种研究,在小麦条锈病流行规律研究和小麦抗病育种资源的收集、鉴定、筛选、分析和利用等方面做出了巨大贡献,并将其所收集和改良的小麦育种材料无私地向其他育种单位发放,得到国内外同行的高度认可和尊敬。 杨作民教授主持并参与选育了10余个“农大”号小麦品种;在20世纪80年代,首次提出并建立了小麦锈病和白粉病“第二线抗源”;在20世纪90年代,提出了小麦育种的“滚动式”加代回交转育方法,促进了我国小麦抗病育种工作。 一、坚持不懈,献身小麦抗病育种事业 杨作民教授在北京大学学习阶段(1944—1948年)就参加了小麦育种家蔡旭院士领导的小麦抗条锈病育种工作。在山东大学任教期间(1948—1950年),他在承担植物病理学实习课的同时,还继续从事小麦育种。在中国科学院植物所工作时,与北京农业大学农学系合作,1953—1955年期间赴山西太谷山西农学院驻点,合作选出小麦品种“太谷49”。在小麦条锈病流行规律研究方面,明确了条锈菌在当地有“越春”问题,并确定老碱草不是小麦条锈菌的转主寄主。 1957年,杨先生调回北京农业大学小麦育种组,专门负责小麦抗病资源的研究利用工作,工作内容由针对小麦条锈病扩大为针对条锈、叶锈、秆锈等3种病害(后来由于黄淮麦区和北部冬麦区多年不发生秆锈病,生产上对秆锈病防治没有需求,于1980年起中止了有关秆锈病方面的工作,并于1979年开始了白粉病抗性方面的研究)。从此以后,杨先生一直主持这项工作,从未间断,并建立了一套有效的工作体系。为了确定育种资源的抗性,杨先生采用苗期、成株期对应鉴定,苗期在温室分小种鉴定,成株期在大田分圃(即分设条锈、叶锈和秆锈圃)混小种鉴定,逐渐形成并完善了包括菌种繁殖、孢子采集保存、接种方法、温度调控、感病对照和田间诱发行设置等常规鉴定流程。 也是从这时开始,杨先生与一些植保单位,特别是中国农业科学院植物保护研究所,建立了紧密合作关系。杨先生每年从各植保单位获取菌源,并与他们就当时锈菌生理小种的动态随时沟通,保证了筛选出的材料都是针对当时优势小种的最好抗源。为了做到抗病资源共享,杨先生每隔一定时间把鉴定结果汇集成册,印发给有关育种单位,并根据其他单位需要,随时向他们提供所需抗病资源材料。1963—1984年间,先后8次印发抗源鉴定结果资料,总数达5817份。杨先生的这一做法早于其他单位近20年(例如,中国农业科学院植物保护研究所印发此类资料的起止年份为1977—1990年;陕西省农科院植保所为1984—1990年)。 众所周知,我国小麦地方品种大多数不抗锈病、白粉病,抗源主要来自欧美一些国家。不论是长江流域的“南大2419”,还是黄淮麦区的“碧蚂1号”的亲本“碧玉麦”,或是北部冬麦区的“农大183”等的亲本“胜利麦”,都是外引抗源。新中国成立以后的20多年(1949—1977年),由于我国与欧美很多国家交往很少,致使抗源来源不畅,只能通过中国农业科学院品种资源组(后成立为品种资源所)从苏联及一些东欧国家引入少量育种资源。杨先生与其同事们从中筛选出一些新的抗源,如原产苏联的“鹅观186”和原产意大利的“维尔”(Virgilio),并用它们作抗病亲本育成了“农大45”“东方红3号”和“农大139”等品种,于20世纪60—80年代在生产上推广应用,为有效控制我国小麦锈病做出了重要贡献。 1978年,杨先生访问南斯拉夫,引回小麦育种材料1500份,其中包括很多抗源。1981年访问美国,与美国农业部农业研究中心(USDA-ARS)建立了国际冬麦锈圃和国际冬麦白粉圃等合作关系,从此,大量抗源不断引入。此后,杨先生主持先后与德国、英国、以色列等国家的科研单位以及国际玉米小麦改良中心(CIMMYT)建立了合作关系,源源不断地引入国外小麦抗病资源。先后收集国内外抗病资源13000余份,并通过温室和田间鉴定,筛选出抗锈病和抗白粉病材料3000余份。 杨先生一直秉持“开放、共享”的科研理念,从不将自己所拥有的大量育种资源视作个人或小团体的“私有财产”,而是无私地向国内外同行提供。初期是向其他单位寄送抗性鉴定结果,其他单位根据鉴定结果筛选所需的抗病资源。进入20世纪80年代以后,改为每年主动向其他育种单位发放抗源,杨先生形象地称这种办法是“送货上门”,他衷心地希望这些宝贵的抗病育种资源能在我国的小麦育种中发挥更大的作用。在杨先生倡导和主持下,中国农业大学小麦育种组几十年间持续不断向国内200多个单位或个人发放共7675份次的小麦育种资源材料。 二、提出抗源多样化和“第二线抗源”的理念 在长期的小麦抗病育种实践中,杨先生敏锐地注意到了小麦育种家面临的最大难题是品种抗性丧失问题。他指出,品种抗性丧失的主要原因是抗病品种单一化,这在20世纪50年代末至60年代初大面积种植的“碧蚂1号”丧失条锈病抗性后已成为不争的共识。到了20世纪70年代以后,我国小麦生产上又出现了品种抗性基因单一化的趋势,主要原因是带有“1BL/1RS”易位染色体的“洛类”材料的应用。这类材料的1R染色体短臂上带有Yr9、Lr26、Sr31和Pm8等4个抗病基因,具有优异的抗性,同时还表现出良好的丰产性,自1965—1970年期间引入我国之后,深受育种家欢迎,被广泛用作育种亲本。到1990年前后,我国小麦推广品种中90%以上带有“1BL/1RS”易位染色体,呈现出了抗源单一化的局面。为了避免单一化所带来的危险,早在20世纪80年代初期,杨先生就呼吁并致力于“非洛”抗源的建立和利用,提出了对白粉病和锈病“第二线抗源”的概念,认为这是小麦抗病育种的战略问题。为了建立第二线抗源,杨先生领导开展了“抗源分析”“抗性遗传研究”和“分子标记定位”等一系列工作。首先从“抗源分析”判断抗源异同,力求使用不同的抗源。在当时研究条件尚不完备的情况下,杨先生早在1958年就发现不同条锈抗源材料的苗期和成株期反应有所不同,其抗病基因应有差别。1983—1984年,逐步完善了一套“5侧面抗源分析法”,即从抗谱分析、系谱追踪、后代反馈、异地鉴定及查阅文献等侧面所得信息相互印证,综合评价材料所含抗源之异同及优劣,为它们的使用提供依据。虽然这种做法带有一定猜测成份,但也帮助他找到了不少二线抗源。由于“抗源分析”所得结果有些不够确切,20世纪80年代杨先生与其同事们又先后八次对重点抗源进行了“抗性遗传研究”,包括经典遗传分析和单体分析,鉴定出一批与当时广泛使用的小麦抗白粉/锈病基因不同的多样化抗病基因。进入20世纪90年代,随着分子标记技术的兴起,杨先生积极推动采用“分子标记定位”开展二线抗源的研究,在他和孙其信教授的主持下,先后利用分子标记技术发掘出大量多样化的抗白粉/锈病基因,并正式命名抗白粉病新基因Pm30、Pm41和Pm42。特别是从野生二粒小麦中发掘出了10余个新的抗白粉病基因,极大地丰富了我国小麦抗病育种的基因资源。 杨先生指出,小麦抗病基因资源的利用不可偏废,要兼顾苗期抗性和成株期抗性、垂直抗性与水平抗性、主效基因抗性和微效基因抗性。他提出的“通过抗病基因的多样性实现抗病性的持久性”的观点,对我国小麦抗病育种工作具有重要的理论指导意义。 三、提出“滚动式加代回交转育”方法改良育种资源的创新思路 杨先生发现,在向兄弟单位发放抗源材料时,经常遇到的问题是这些材料的农艺性状往往有很大缺点,如生育期偏晚、植株偏高、抗寒性较差等,育种中难以利用,因而不太受育种家的欢迎。为此,杨先生又带领同事们致力于原始抗源材料的改良,通过与具有优良农艺性状的小麦品种或品系杂交并回交,从后代中选择保持原有抗性的中间材料。从1989年起,选育出一批农艺性状大为改进的抗病中间材料(BY、BL、BPm系列,分别代表北京农业大学抗条锈、叶锈和白粉病中间材料),并广泛发放。这些中间材料得到了育种单位较好的应用,例如中国农业科学院作物科学研究所利用杨先生提供的抗病中间材料“BPm27”与“京411”杂交,选育出北部冬麦区主栽品种“中麦175”。 为了尽快把多样化二线抗源转化为生产力,在抗病中间材料的创制过程中,杨先生进一步创新性地提出了“滚动式加代回交转育”进行基因资源改良的方法,快速把多样化二线抗源基因转入到优良品种遗传背景中,培育抗病高产新品种。具体做法是用抗性优异的二线抗源材料作为供体亲本,我国不同麦区的优良品种或高代品系作为轮回亲本,分别在温室和大田(或异地大田)进行连续回交转育,做到一年两代,加快了转育速度,并结合温室苗期和田间成株期鉴定,对抗病性和农艺性状进行选择。在此过程中,如果有更优异的农艺亲本材料,选用新的优良农艺亲本替换原来的轮回亲本(即“滚动式”)。这样的回交后代材料具有了供体的优良抗病性,农艺性状接近甚至超过轮回亲本。最后得到一批近等基因系,既可分别参试,也可混合成为多系品种。在国家自然科学基金以及北京市科委的大力支持下,1996年杨先生主导与北京、河北、河南、安徽、江苏等地的5个协作单位(以及山西等地的非正式协作单位)共同启动了利用“滚动式加代回交转育”方法改良小麦多样化抗源项目。 中国农业大学小麦组利用“滚动式加代回交转育”方法,培育了“农大318”“农大413”和“农大408”等适应北部冬麦区的高产抗病新品种。并首次将带有不同抗白粉病基因的“农大189”近等基因系混合成为多系品种“农大多系1号”,通过了北京市审定。特别值得一提的是,中国农业大学小麦组分别以小麦品种“石4185”和“周麦13”为轮回亲本,育成了适应黄淮麦区的“农大399”和“农大1108”新品种,先后通过了河北省、河南省和陕西省审定。这两个品种是在北京完成的杂交、回交和前期选择,经过异地鉴定和筛选,通过了品种审定,证明了“滚动式加代回交转育”是有效的小麦抗病育种新方法,也充分体现了杨先生育种理念的创新和领先。 四、品德高尚,无私奉献,待人友善,堪为后生典范 小麦育种资源鉴定、筛选和改良是为育种家提供育种基础材料的,其对新品种培育的贡献往往不能直接体现。有人称这项工作是“为他人作嫁衣”。杨作民教授一直坚持做着这样为他人奉献的工作,无私地给本课题组乃至国内外其他育种单位提供经他手鉴定、筛选并改良的大量具有优异抗病性的育种材料,甚至主动“送货上门”,与国内许多育种单位的育种家建立了密切联系,并得到了国内同行的一致称赞。杨先生对待工作总是严谨负责,抗病性鉴定需要在接种、培养和记载各个环节认真仔细,不能出错,他一直都是全程亲自参与。即使到80多岁高龄,无法亲自操作,每次接种过程他也还是在旁边严格监督,并坚持亲自记载抗病性。那时人们总能在中国农业大学小麦组温室看到他忙碌的身影。 杨先生家学渊源深厚,学识渊博。他的英语水平很高,经常负责接待来访的外宾并担任翻译,也因此广泛建立了与国外专家的联系。在刚恢复高考的20世纪80年代,北京农业大学的学生普遍英语基础薄弱,他主动当上了农大小麦组研究生的“英语课外老师”,开班辅导同学们学习英语,不但提高了大批学生们的英语水平,许多当时的年轻老师也获益匪浅。提起杨先生的这一“善举”,大家多年以后还是津津乐道,交口称赞。 身为知名大学教授,杨先生却一直谦逊低调,待人友善。杨先生善于团结他人,与他的同事们都是“称兄道弟”,甚至在课题组实习的大学生研究生,都能与他成为“哥儿们”,跟他在一起总能感受到他的豁达、乐观,他从不为自己的事情抱怨,总是为工作、事业着想。所有与他共事过的人都深受他人格魅力的感染,对他无比尊敬。 2020年8月31日,中国农业大学为杨作民教授举行了百岁寿诞庆典。作为杨先生的学生和同事之一,中国农业大学校长孙其信教授同参会老师和学生代表分享了自己跟随杨先生学英语、学抗病、做研究的故事,深情讲述了一段段刻骨铭心的美好回忆。他表示,杨先生不仅是科研成就卓越的大师,更是广大师生的人生导师。一是杨先生潜心教学、关爱学生的大师风范,培养出一批又一批的优秀人才,是教书育人、立德树人的典范;二是杨先生豁达的人生态度,时刻感染着学生们,教会大家如何面对困难、战胜困难,是一笔宝贵的精神财富和优秀文化;三是杨先生矢志不渝、一丝不苟的治学态度,始终坚守小麦抗病研究事业的初心,创造性地提出并建立了“第二线抗源”,为我国的小麦抗病育种做出了巨大贡献。杨先生的众同事朋友和弟子们也在其百岁庆典上济济一堂,共同热情表达了对杨先生的尊敬和爱戴。中国农业大学小麦研究中心在庆祝会上为杨先生献上祝福诗,恭贺他健康长寿: 立志作农业,雄才解民艰;小麦研抗病,白条叶秆全;滚动回交法,理论创二源;良品成系列,育种硕果显;资源无私享,淡泊美名传;同事呼哥们,为人谦且廉;英语读文摘,众生受益咸;学博为人师,德高垂世范;心系家国事,皓首志弥坚;仁慈延福寿,期颐享永年。 五、学术成长经历及主要学术成就 一、在山东大学任教期间(1948—1950年),承担植物病理学的实习课,并参加小麦育种工作。 二、1953—1955年,在中国科学院植物所工作时,与北京农业大学农学系合作赴山西太谷山西农学院驻点,合作选出小麦品种“太谷49”。在小麦条锈病流行规律研究方面,明确了条锈菌在当地有“越春”问题,并确定老碱草不是小麦条锈病的转主寄主。 三、1957年调至北京农业大学后,主要分管小麦育种资源,特别是抗锈病和白粉病资源的搜集、鉴定、保存、利用和亲本组合选配工作,并参与了“农大45”“东方红3号”和“农大139”等小麦品种的选育工作。 四、1978年,赴南斯拉夫考察,引入小麦育种资源1500份。此后又先后与美国、墨西哥(CIMMYT)、德国、荷兰、英国和以色列等国同行建立了合作关系,不断引入抗病资源材料。 五、20世纪70年代后期至20世纪80年代,发现了小麦抗源单一化的危险,提出抗源多样化的设想,并为此进行了抗源分析和抗性遗传研究。首次提出并建立了小麦锈病和白粉病“第二线抗源”,实现了从“抗病品种多样化”向“抗病基因多样化”的转变,得到了70多份多样化二线抗源。 六、为了便于利用抗病资源,在20世纪80—90年代先后开始进行了抗病中间材料的选育和“滚动式”加代回交转育工作。主持选育了多系抗病品种“农大多系1号”“农大189”“农大413”“农大318”“农大408”“农大399”和“农大1108”等高产抗病小麦新品种,分别通过了北京市、天津市、河北省、河南省和陕西省审定。 七、发表论文70余篇。先后获得全国科学大会集体奖(1978年)、农业部科技进步二等奖(1991、1998年)、教育部科技进步一等奖(2010年)和国家科技进步二等奖(2015年)等奖项。 六、人物简历 1921年8月31日 出生于北京。 1944—1948年 北京大学农学院农艺系学习。1948年毕业,获理学学士学位。 1948—1950年 青岛山东大学农学院农艺系,任助教。 1950—1957年 中国科学院植物所(后设真菌室),任助理员、助理研究员。 1957年 调入北京农业大学(现中国农业大学)农学系,先后任讲师、副教授、教授;长期担任《作物学报》副主编。 1988年 退休。 (中国农业大学农学院小麦研究中心供稿)